Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота в неблагополучных хозяйствах встречается достаточно часто. При этом болезнь сопровождается серьезными экономическими убытками для фермы, резким упадком продуктивности стада, падежом животных, особенно молодняка. Поэтому каждый заводчик должен знать основные проявления развивающегося заболевания и способы его предотвращения.

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота

Что это за болезнь

Инфекционный ринотрахеит (ИРТ или пузырьковая сыпь) у КРС представляет собой острое вирусное заболевание, проявляющееся лихорадкой, общим угнетённым состоянием, конъюнктивитом и даже некротическими поражениями разных органов. Чаще всего подобные проблемы возникают в хозяйствах с промышленным типом разведения, где присутствует большая концентрация поголовья.

Энцефалитная форма

Возникает у телят 4–6 месяцев. Поражается нервная система, у молодняка наблюдают следующие патологические симптомы:

- Круговые движения.

- Депрессия.

- Тремор.

- Скрежетание зубами.

- Мычание.

- Саливация.

- Выгибается спина, запрокидывается голова.

- Развивается ринит.

- Конъюнктивит перетекает в билатеральный кератит, развивается слепота.

- Регистрируют субфебрильную гипертермию.

Заболевание продолжается 4–5 суток и заканчивается гибелью теленка.

Историческая справка

Болезнь была выявлена в 1950 году в США, тогда она была описана под разными названиями. Впервые известное сегодня название было озвучено в 1956 году. Заболевание зарегистрировано практически во всех странах мира.

Знаете ли вы? Учёные уверены, что достаточно большое поголовье КРС, которое живёт на Земле, наносит экологии ущерб больше, чем самолёты и автомобили. Связано это с выделением в атмосферу огромного количества метана вместе с продуктами жизнедеятельности животных.

Экономический ущерб

Ущерб, причиняемый ИРТ, достаточно значимый. Болезнь охватывает от 5 до 100% стада, к тому же происходит падёж животных, который может достичь 18%. Помимо этого, происходят убытки, связанные с вынужденным убоем, понижением надоев и потерей молока, а также тратами на проведение ветеринарных мероприятий. Экономический ущерб состоит из:

- понижения удоя — до 60%;

- недополучения приплода — от 10 до 30%;

- падежа телят — до 20%;

- яловости коров — до 30%.

Возбудитель, источник и пути заражения

Возбудителем является вирус герпеса, который присутствует на слизистых носа и половых органах. Чем выше температура, тем быстрее вирус будет убит. Быстро избавиться от вируса можно с помощью этилового спирта, ацетона, хлороформа.

Чаще всего вирус передаётся респираторным, фекально-оральным или половым путём, а также при других прямых контактах. Помимо этого, заразиться можно через:

- воздух;

- корм;

- насекомых;

- молоко;

- оборудование фермы;

- ветеринарные инструменты;

- в процессе осеменения.

Важно! Первые проявления прослеживаются спустя 3 недели после попадания инфекции. Всё поголовье стада при отсутствии оперативных мер заразится через 3 недели.

Эпизоотологическая характеристика

Болезнь вызывается герпесвируом. Возбудитель отличается высокой устойчивостью к внешним факторам – при замораживании полностью сохраняет свою патогенность, инактивируется при нагревании свыше 60 градусов за 10 минут. При температуре в 22 градуса вирус полностью сохраняет активность во внешней среде. Инактивируется раствором формалина 0,2% при экспозиции в 24 часа.

Во внешнюю среду вирус выделяют животные с клинической формой болезни и переболевший скот с любыми истечениями, секретами и продуктами обмена. Сохранение возбудителя в природе осуществляется рядом диких копытных и клещами.

Заражение скота возможно любым путем распространения инфекции:

- прямой контакт, включая случку и искусственное осеменение (вирус сохраняет патогенность до полугода в замороженной сперме);

- воздушно-капельный (с носовыми истечениями);

- с насекомыми;

- с получаемым кормом;

- через молоко;

- возможно преодоление вирусом плацентарного барьера;

- через предметы ухода и манипуляции ветеринарного работника.

Болезнь обладает видовой специфичностью, но в экспериментах получено заражение мелкого рогатого скота и свиней. Породной устойчивости к патологии не наблюдается. Наивысшей восприимчивостью обладает молодняк до 2-х месяцев.

Вспышки болезни чаще встречаются в осенне-зимний период в хозяйствах, укомплектованных сборным скотом. Заболеваемость высокая и в очаге достигает 100% с падежом до 20%.

Симптомы и течение болезни

Первые симптомы можно увидеть спустя 10 дней после того как вирус проник в организм. У заболевшего животного поднимается температура, учащается дыхание и понижается чувствительность. Фактически животное пребывает в угнетённом состоянии. При этом видна слизь, истекающая из носа, которая постепенно становится гнойной. Помимо этого, происходит формирование фиброзных образований с язвами. Респираторная форма диагностируется у телят и молодых животных, у более взрослых намного реже.

Среди характерной симптоматики выделяют:

- прозрачные выделения из носа;

- кашель;

- переполнение слизистых носоглотки;

- слюну с присутствием пены.

Когда болезнь поражает лёгкие, происходит развитие пневмонии бронхов с выраженными изменениями некротического вида, также возможно появление закупорки бронхов и даже смерть. Эта форма наиболее тяжёлая, так как в результате происходит развитие осложнений и падёж до 20% стада.

У взрослых развивается ИПВ, поражение герпесом на генитальном уровне. Достаточно часто инфекция протекает в скрытой форме. Клинические выражения у коров проявляются в виде воспалений влагалища, высыпаний узелковой сыпи, которая постепенно превращается в язвы. Быки страдают от появления узелковой сыпи величиной с головку булавки. В результате происходит нарушение половой цикличности и длительное бесплодие.

Знаете ли вы? На коже носа коров присутствуют линии, рисунок которых неповторим, подобно отпечаткам пальцев человека. Известно, что в нескольких штатах США есть банк «отпечатков носа», по которым в дальнейшем ищут пропавших и украденных животных.

Медикаменты для иммунизации

Перенесшие заболевание животные приобретают временный иммунитет. Причем после респираторной формы коровы гораздо дольше устойчивы к заражению, чем, например, после генитальной.

Для искусственной иммунизации применяются как активированная, так и инактивированная вакцина. Телят прививают при достижении возраста 10 дней, дважды, с перерывом в две недели (первый раз вакцина вводится в носовые полости, второй раз – подкожно). Иммунитет к болезни у привитых особей вырабатывается в течение недели и сохраняется около года.

Интраназальная вакцина всегда более действенна, чем подкожная или внутримышечная. За счет появления местных антител непосредственно на участках поражения ускоряется выработка иммунитета против заболевания инфекционным ринотрахеитом.

Самыми лучшими считаются вакцины «Бивак», «Тетравак» и «Комбовак», различающиеся количеством антител к разным заболеваниям. Например, «Тетравак» защитит еще и от вирусной диареи, и ротокоронавирусной инфекции.

Диагностика

Возбудитель инфекции после проникновения в слизистую начинает достаточно быстро размножаться, приводя к появлению воспаления и отшелушиванию тканей эпителия. К очагу воспаления стремятся белые кровяные тельца, на которых накапливается вирус и таким образом распространяется по лимфе, крови и в большинстве органов.

Диагностику начинают на основе разных данных, однако окончательный диагноз возможно установить только лабораторными методами, исследуя материал на разные инфекции. Взятие материала осуществляют на первой стадии заболевания, при этом важно учитывать форму, в которой проявляется заболевание. Делают это с помощью стерильных тампонов из ваты или марли. Тампоны убирают в пробирки с физиологическим раствором.

Анализы берут практически сразу после смерти. Парные сыворотки для исследования уровня антител делают из анализов, взятых в начале болезни и спустя 3 недели. Собранный анализ направляют в лабораторию в обязательном порядке в специальном термосе с охлаждением. Сперму исследуют на протяжении суток после забора. Помимо этого, возможно провести ретроспективную и дифференциальную диагностику.

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота

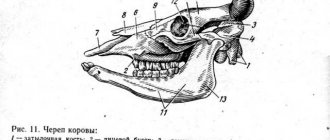

Инфекционный ринотрахеит (Rhinotracheitis infectiosa bovum) — остропротекающая контагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, катарально-некротическим воспалением верхних дыхательных путей, поражением глаз, половых органов, центральной нервной системы, абортами.

Историческая справка. Вирусная болезнь крупного рогатого скота с преимущественным поражением верхних дыхательных путей под названием «инфекционный ринотрахеит» впервые описана в 1955 г. (США). Болезнь наблюдали и раньше, в особенности ее генитальную форму, именуемую инфекционным пустулезным вульвовагинитом, или пузырьковой сыпью. В 1958 г. I. Gillespie и др. установили, что обе болезни — инфекционный ринотрахеит (ИРТ) и инфекционный пустулезный вульвовагинит (ИПВ) — вызывает один и тот же возбудитель — герпесвирус. К началу 60-х годов стало известно, что этот вирус имеет этиологическое значение в возникновении конъюнктивитов, абортов у взрослых животных и менингоэнцефалитов у телят. В последующие годы была доказана способность вируса вызывать у телят состояние лихорадки с нехарактерным респираторным синдромом.

У нас болезнь впервые наблюдал Ф. М. Пономаренко в 1938 г., описавший ее под названием инфекционного катара дыхательных путей крупного рогатого скота. Возбудителя инфекционного ринотрахеита выделили Н. Н. Крюков (1970), 3. Ф. Зудилина с соавт. (1971) и другие исследователи при заболевании телят в ряде откормочных хозяйств.

Данную болезнь регистрируют во многих странах мира, особенно в условиях интенсификации животноводства.

Возбудитель — Herpesvirus bovis I — относится к семейству герпесвирусов; ДНК-содержащий, диаметр вирионов 120-140 нм. Репродуцируется в культурах клеток органов телят и эмбрионов коров с проявлением ЦПД, образованием бляшек и внутриклеточных телец-включений. Наиболее чувствительна к вирусу — культура клеток тестикулов бычков и почки эмбриона коровы.

Установлен один антигенный тип вируса, способный поражать определенные органы: верхние дыхательные пути, половые органы, нервную ткань, слизистые оболочки глаз. Но особенно выражен тропизм вируса к клеткам органов дыхания и размножения. Наибольшая концентрация возбудителя при респираторной форме болезни в носовой слизи на 5-6-й день после заражения, а при генитальной — во влагалищной слизи на 3-6-й день. В организме переболевших животных вырабатываются специфические антитела, выявляемые в РН, РСК, РДП и РНГА.

Устойчивость — при 60-70 С и рН 6-9 вирус сохраняется до 9 мес. Температура 56 С инактивирует его за 20 мин, 37 С — за 4-10 сут, 22 С — через 50 сут. Вирус чувствителен к эфиру и хлороформу. Растворы едкого натра, формалина и фенола (1-2 %-ные) инактивируют возбудителя в течение 10 мин.

Эпизоотологические данные. В естественных условиях заболевает только крупный рогатый скот, независимо от породы и возраста. Наиболее тяжело болезнь протекает у откормочного поголовья, особенно мясных пород. Экспериментально удается заразить овец, коз, свиней, оленей.

Источник возбудителя — больные и переболевшие животные, выделяющие вирус с носовым секретом, истечениями из глаз и половых органов, с молоком, мочой, калом, спермой. Особенно опасны быки-производители, переболевшие генитальной формой ИРТ. Со спермой вирус способен выделяться в течение 6-19 мес. У переболевших животных возможна длительная (несколько лет) персистенция вируса ИРТ, активизация которого может быть вызвана различными стрессовыми факторами.

Факторами передачи возбудителя считаются инфицированные воздух, корма, сперма, предметы ухода, транспортные средства, а также птицы, насекомые, люди, контактирующие с больными животными. Не исключена вероятность вовлечения в эпизоотический процесс при ИРТ животных, которые в естественных условиях не болеют, но в их сыворотках крови обнаруживают специфические антитела к возбудителю болезни (овцы, козы, свиньи, олени, буйволы).

В естественных условиях животные заражаются аэрогенно, а также путем прямого (при случке) и непрямого контакта больных со здоровыми животными. В зависимости от способа передачи возбудителя у восприимчивых животных развивается болезнь с преобладанием респираторного или генитального синдромов.

Инфекционный ринотрахеит чаще возникает в хозяйствах промышленного типа, при комплектовании групп животных сборным поголовьем, имеющим разный иммунный статус. Большое число неиммунных животных обеспечивает быстрое и многократное пассирование возбудителя, усиление его вирулентности, что приводит к активизации эпизоотического процесса, массовому заболеванию животных и более тяжелому течению болезни. Уровень специфической защиты влияет на проявление ИРТ и у телят, имеющих низкое содержание колостральных антител в крови; у них возможно нетипичное течение болезни с поражением желудочно-кишечного тракта, суставов, органов дыхания.

Способствуют распространению болезни в хозяйстве скученное содержание, перегревание, переохлаждение, неполноценное кормление животных, плохая вентиляция и др. Болезнь регистрируют в любое время года, но чаще при неблагоприятных погодных условиях (осень, зима, весна). Заболеваемость при ИРТ от 30 до 90%. Острая вспышка болезни в ранее благополучном хозяйстве характеризуется большим охватом поголовья — болеют почти все восприимчивые животные. В дальнейшем ИРТ может проявляться латентно илк спорадически; при поступлении в такое хозяйство неиммунных животных регистрируется эпизоотическая вспышка. Летальность при ИРТ 1-20% и выше, если болезнь осложняется другими респираторными инфекциями.

Патогенез. Попав на слизистые оболочки дыхательных или половых путей, вирус внедряется в клетки эпителия, где репродуцируется, вызывая их гибель и слущивание. На поверхности слизистых оболочек верхних дыхательных путей под воздействием вируса образуются эрозии, а в половых путях — узелки и пустулы. Из очагов первичной локализации с током воздуха вирус при респираторной форме болезни может попасть в бронхи и альвеолы, а через слезно-носовой канал — в конъюнктиву, где вызывает дистрофические изменения в пораженных клетках и ответную воспалительную реакцию организма. Адсорбируясь на лейкоцитах, вирус попадает в лимфатические узлы, а в дальнейшем и в кровь.

Состояние вирусемии проявляется общим угнетением животного и лихорадкой, развивающейся в результате интоксикации. У телят первых недель жизни, в отличие от взрослых, вирус, попадая с кровью в паренхиматозные органы, может репродуцироваться, вызывая в них дегенеративные изменения. При прохождении вируса через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры патологические изменения развиваются в мозге (энцефалит), плаценте, матке, плоде. У стельных коров плод погибает в последнюю треть беременности. В сыворотке крови абортировавших коров обычно выявляют противовирусные антитела, вирус же чаще выделяют из тканей плода.

Патологический процесс при ИРТ во многом зависит от осложнений, обусловленных другими микроорганизмами, проявляющихся пневмониями, гастроэнтеритами и др. Более тяжелое течение болезни наблюдают при смешанной инфекции (с ПГ-3, аденовирусной, ВД и др.).

Течение и симптомы. Инкубационный период 2-4 дня, реже больше. Клиническое проявление ринотрахеита зависит от путей проникновения возбудителя в организм, физиологического состояния и возраста животного. Болезнь чаще протекает остро. В зависимости от преобладающих симптомов и локализации патологического процесса различают респираторную, генитальную, глазную и менингоэнцефалитную формы. Преобладают в основном респираторная и генитальная формы, глазная и менингоэнцефалитная формы проявляются обычно на фоне поражения респираторных органов.

При респираторной форме у животных внезапно повышается температура тела (до 42 °С), учащается пульс, дыхание, развивается одышка (дышат открытым ртом). В первые дни болезни животные угнетены, не принимают корм, быстро худеют; у них

отмечают обильное слюнотечение, серозно-слизистые выделения из носовых отверстий, переходящие в дальнейшем в гнойные, иногда с примесью крови. Слизистые оболочки носа, глотки, гортани резко набухшие, отечные, у многих животных выражена гиперемия носового зеркальца (красный нос). На коже носового зеркальца, слизистой оболочке носа обнаруживаются эрозии и язвы, покрытые фибринозными корками серого или серо-желтого цвета. У больных отмечают сухой болезненный кашель, переходящий через несколько дней во влажный, хрипы в легких. Температура тела держится на высоком уровне несколько дней, повторно она резко повышается в результате осложнения основного заболевания сопутствующей микрофлорой и развитием пневмонии.

У телят первых месяцев жизни наряду с поражением респираторного тракта болезнь может сопровождаться диареей, выраженной депрессией и часто заканчивается гибелью животных. Наряду с пневмоэнтеритами у отдельных животных этого возраста ИРТ проявляется нервными явлениями без выраженного поражения респираторного и желудочно-кишечного тракта (менингоэнцефалитная или нервная формы). В этих случаях болезнь сопровождается нарушением двигательной функции, круговыми движениями животного, мышечной дрожью, конвульсиями, истечением пенистой слюны изо рта.

При респираторной и нервной формах ИРТ возможно поражение глаз, характеризующееся светобоязнью, слезотечением или выделением гнойного экссудата, резким набуханием, отеком и покраснением конъюнктивы. При осложнении воспалительного процесса патогенной микрофлорой обнаруживают изъязвление и помутнение роговицы (глазная форма).

У нетелей и коров болезнь может вызывать аборты на 6-8 мес беременности. Такие животные за несколько недель до аборта, как правило, переболевают респираторным ринотрахеитом. Интервал между гибелью плода и его изгнанием из организма матери колеблется до 10 дней, а между инфицированием и абортом — от 9 до 105 дней. После аборта возможны метриты, на длительное время снижается и молочная продуктивность.

Если вирус проникает через слизистые оболочки половых путей, развивается генитальная форма — пустулезный вульвовагинит у самок и баланопостит у самцов. Спустя 2-4 дня после инфицирования животное отказывается от корма; отмечается снижение удоя, выраженная гиперемия и отек слизистой вульвы и влагалища. В дальнейшем на отдельных участках слизистой появляются пузырьки (везикулы), заполненные прозрачной жидкостью. Они могут сливаться, лопаться, и на их месте образуются эрозии и язвы, покрытые слизью и пленками фибрина. Животные беспокоятся, машут хвостами, из влагалища выделяются слизисто-гнойные истечения. У таких животных обычно повышается температура тела. У самцов воспалительный процесс в основном локализуется на слизистой оболочке препуция, характер поражения такой же, как и у

коров. При неосложненном течении болезни животное обычно выздоравливает через 10-14 дней.

Длительность проявления болезни в хозяйствах бывает неодинаковой: в одних случаях за 2-3 недели переболевают 80-90% животных, в других — болезнь регистрируют многие недели, при этом заболевают лишь отдельные группы животных. При выраженной респираторной форме ИРТ слизистые оболочки половых органов, как правило, в процесс не вовлекаются.

Патологоанатомические изменения. Характер поражений зависит от формы болезни. При респираторной форме в просвете носовых ходов, гортани, трахеи находят слйзисто-гнойные скопления с примесью фибрина; слизистая оболочка набухшая, отечная с очагами некроза, язвочками и кровоизлияниями. Регионарные лимфоузлы сочные и покрасневшие. При осложненных формах отмечают катаральные и гнойно-катаральные бронхопневмонии. При генитальной форме обнаруживают отечность, везикулы и язвочки на слизистых оболочках половых путей; при осложненных формах — эндометриты. Абортированные плоды отечные, в их печени находят очаги некроза, околопочечная ткань пропитана геморрагическим экссудатом. При гистологическом исследовании материала выявляют тельца-включения в клетках эпителия пораженных слизистых оболочек.

Диагноз. Клинико-эпизоотологические данные и патологоанатомические изменения дают основания для предположительного диагноза на инфекционный ринотрахеит. Окончательно болезнь диагностируют лабораторным исследованием.

Для вирусологического исследования от больных животных бе-рут слизь из носовой полости, глаз, влагалища, препуция; от вынужденно убитых или павших — кусочки носовой перегородки, трахеи, легких, печени, селезенки, мозга, регионарных лимфоузлов, взятых в течение первых 2 ч после гибели; от абортированных плодов — паренхиматозные органы, плодные оболочки. Вирус выделяют в культуре клеток почки теленка, тестикул бычка, селезенки и почки эмбриона коровы с последующей идентификацией его в РН и РИФ. Для ретроспективной серологической диагностики направляют пробы сывороток крови, взятые в начале болезни и спустя 2-3 недели. Прирост уровня сывороточных антител определяют в РН, РНГА, РДП и ELISA с использованием биофабричных диагностикумов. Для выявления вируса в нативном материале применяется РИФ, РДП и ELISA-метод.

Лабораторный диагноз считается установленным в случае выявления вируса в нативном материале или выделения в культуре клеток и последующего типирования его, или при 2-4-кратном приросте специфических антител в крови переболевших животных.

Дифференциальный диагноз. Инфекционный ринотрахеит необходимо дифференцировать от ящура, злокачественной катаральной горячки, парагриппа-3, аденовирусной и хламидийной инфекции, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной инфекции, пастереллеза. Основными в дифференциации этих болезней являются результаты лабораторного исследования, тем более что возможно инфицирование животных одновременно несколькими вирусами и бактериями.

Лечение. Принципы организации и проведения лечения при ИТР те же, что при парагриппе крупного рогатого скота. В качестве специфических средств применяют гипериммунную сыворотку, а также кровь и сыворотки животных-реконвалесцентов с содержанием антител к вирусу ИТР в титре не ниже 1:32. Препараты назначают подкожно в 2-3 точки в дозе 2 мл /кг массы животного (но не более 200 мл), интраназально по 2-4 мл в каждую ноздрю, интратрахеально в составе лекарственной смеси, а также аэрозольно в дозе 5-10 мл/кВ.м помещения.

Чтобы предотвратить осложнения бактериальной микрофлорой, используют антибиотики, сульфаниламидные препараты с учетом эффективности их действия на микрофлору верхних дыхательных путей животных. Антибиотики и сульфаниламидные препараты применяют в виде аэрозолей, с кормом (групповой метод) и парентерально (индивидуальное лечение). Используют общеукрепляющие и симптоматические средства, проводят аэрозольные дезинфекции помещений в присутствии животных хлорскипидаром, молочной кислотой, перекисью водорода и др.

При генитальной форме назначают нитрофура новые и сульфаниламидные препараты, антибиотики в виде мазей и растворов. Запрещают использовать быков для воспроизводства.

Эффективность лечебных мероприятий во многом зависит от обеспечения животных полноценными кормами и создания нормальных условий содержания.

Иммунитет. Переболевшие животные приобретают активный иммунитет. В их сыворотке крови обнаруживают вируснейтрализующие, комплементсвязывающие и преципитирующие антитела, уровень которых не всегда находится в прямой зависимости с невосприимчивостью животных к заражению. У животных, переболевших респираторной формой ринотрахеита, иммунитет более продолжительный (не менее 1,5-2 лет), чем у перенесших пустулезный вульвовагинит.

В зонах, где встречается инфекционный ринотрахеит, у телят в первые 2-5 мес жизни имеются колостральные антитела. Уровень их непосредственно зависит от уровня антител у матери и количества молозива, полученного новорожденным в первые 12 ч жизни. Постинфекционные и молозивные антитела ингибируют образование противовирусных антител в ответ на введение вакцины.

С учетом эпизоотической ситуации для активной профилактики ИРТ используют живые и убитые вакцины. Живую вакцину из штамма ТК-А ВИЭВ применяют в откормочных и неблагополучных по ИРТ хозяйствах. Телят вакцинируют с 10-дневного возраста двукратно с интервалом 14 дней (первое введение вакцины интраназальное, второе — подкожное). Иммунитет вырабатывается к

5-7-му дню и сохраняется до 1 года. В хозяйствах, где одновременно регистрируется ИРТ и ПГ-3, используют ассоциированную культуральную вакцину Бивак. В племенных и репродукторных хозяйствах применяют инактивированную вакцину против ИРТ. Двукратной иммунизации, с интервалом между введениями 30 дней, подвергают коров в последние 3 мес беременности, телят от иммунизированных коров -с 3-месячного возраста, телят с неизвестным иммунным фоном- с 6-недельного возраста. Вакцину вводят внутримышечно. Иммунитет вырабатывается через 14 дней и сохраняется не менее 6 мес.

Для создания пассивного иммунитета используют гипериммунные сыворотки и сыворотки животных-реконвалесцентов, которые вводят телятам в день поступления на комплекс, а затем еще 2-3 раза с интервалом не более 10 дней.

Профилактика и меры борьбы. Как и при других респираторных болезнях вирусной этиологии, в основе профилактики ИРТ крупного рогатого скота лежит система ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий. Важное значение при этом имеет создание животным нормальных условий содержания и обеспечения их полноценным кормлением.

В многоотраслевых хозяйствах профилактические меры имеют свои особенности. Так, в молочных комплексах и племенных станциях особо тщательно должны быть карантинированы и исследованы на ИРТ ввозимые в хозяйство телки и быки-производители; не допускают вольную случку на племенных станциях быков-производителей не иммунизируют против ИРТ. В специализированных комплексах по доращиванию и откорму скота строго выдерживают сроки комплектования групп животных, соблюдают принцип «все свободно — все занято»; своевременно выделяют слабых животных; проводят профилактические аэрозольные дезинфекции помещений в присутствии животных.

При установлении случаев заболевания животных ИРТ хозяйство объявляют неблагополучным и вводят ограничения. Запрещают перегруппировки и вывоз животных в другие хозяйства, вывоз фуража, предметов ухода, выезд транспорта без предварительной его дезинфекции. Обязательно пастеризуют молоко от больных и подозрительных по заболеванию животных. Больных животных своевременно изолируют и лечат, всех остальных, находящихся в эпизоотическом очаге, прививают живой вакциной. Систематически дезинфицируют помещения, обеспечивают нормальный микроклимат, улучшают кормление животных.

Ограничения с откормочных и репродукторных хозяйств снимают через 30 дней после последнего случая выздоровления или убоя больного животного, проведения заключительных мероприятий по обезвреживанию вируса во внешней среде.

Оздоровление племенных станций от ИРТ осуществляют без применения вакцин. Быков с признаками баланопостита выбраковывают; сперму, полученную от них за 2 мес до болезни, уничтожают. Сперму от всех быков направляют для вирусологического исследования, а сыворотки крови -для серологического. Быки, у которых в сперме обнаружен вирус или в сыворотке крови выявлены противовирусные антитела, выбраковывают, а сперму от них уничтожают. B дальнейшем 2 раза в год от быков исследуют на ИРТ сперму и сыворотки крови. Для осеменения коров используют сперму только от здоровых быков. Племстанцию объявляют благополучной при отсутствии положительных серологических реакций и баланопоститов у быков-производителей, а при исследовании их спермы не выделен вирус ИРТ.

Патологоанатомические изменения

Обследования павших животных проводят на присутствие следующих проявлений:

- воспаление носа;

- кровоизлияния на слизистых;

- воспаление лимфоузлов;

- расширение лёгких;

- воспаление конъюнктивы.

Помимо этого, выявляют некрозы на слизистых, отёк лёгких и кровоизлияния под эпикардом. Генитальная форма приводит к воспалениям во влагалище, появлению пустулёзной сыпи и некротизированных участков. Патологии матки происходят после гибели плода ещё до рождения и его разложения.

Патогенез

Вирус предпочитает репродуцироваться на поверхности слизистых мембран гениталий, а также органов дыхания коров. Погибающие клетки слущиваются, открывая эрозии в респираторных проходах. На поверхности слизистых половых органов коров формируются пустулы.

Приклеиваясь к лейкоцитам, вирус проникает в лимфоидные образования, а оттуда — в кровоток. Возбудитель преодолевает плацентарный и мозговой барьеры. Гибель плода происходит в последней трети стельности коровы. Ослабленный организм становится жертвой как патогенных форм — пастерелл, сальмонелл и вирусов, так и банальной микрофлоры.

Лечение

Для лечения используют гипериммунные сыворотки, созданные на крови животных, перенёсших заболевание. Наиболее оптимальным вариантом применения является аэрозольное использование средства. Это позволяет препарату попасть сразу на поражённые участки слизистой. Помимо этого, можно вводить сыворотку парентерально, но это достаточно трудоёмкий способ.

Для лечения и профилактики рекомендуют использовать такие медикаменты, как Альбувир или Эндовираза:

- Первое средство в виде 10% раствора для профилактики дают животным из расчёта 0,03 мл на 1 кг веса два дня подряд. Молодняк поят дважды в месяц с интервалом в неделю. Для лечения доза увеличивается в два раза, лечение длится до 7 дней подряд.

- Эндовиразу используют для ингаляций или непосредственного впрыскивания в нос. Делают это 1 раз в сутки. Лечение проводят на протяжении 5 дней с интервалом до 3 суток.

Помимо этого, больным назначают отхаркивающие средства, которые помогут убрать мокроту. Групповое лечение рекомендует использование гидрокарбоната натрия или скипидара.

Важно! Лечение должно включать препараты, направленные на общеукрепляющую терапию против повторных инфекций. Для избавления от сопутствующих инфекций назначают Дитрим, Нитокс 200 и Тетрациклин.

Карантинный режим

Чаще всего, если в хозяйстве возникает вспышка такого заболевания, его признают неблагополучным. На его территории начинают действовать некоторые ограничения и запреты:

- на перегруппировку животных;

- на перемещение скота;

- вывоз продукции допустим только после проведения обеззараживания.

Ликвидация очага заражения происходит следующим образом:

- всех больных изолируют;

- здоровых в срочном порядке вакцинируют;

- весь инвентарь дезинфицируют;

- трупы утилизируют;

- проводят инструктаж персонала и снабжают его спецодеждой и обувью;

- все помещения обеззараживают;

- заражённых быков выбраковывают;

- осеменение проводят ректоцервикалиным методом.

Продукцию, полученную от здоровых животных, реализуют, только молоко предварительно пастеризуют.

Ограничения оставляют ещё на 3 месяца после дополнительного подтверждения полного выздоровления. Перед этим проводят последнюю дезинфекцию.

Вакцинация и другие меры профилактики

Для того чтобы минимизировать шансы вспышки ИРТ и формирования полноценного годового иммунитета, применяют вакцинирование. Помимо этого, для профилактики используют следующие способы:

- диагностика и вакцинирование нового поголовья;

- применение дезинфицирующих барьеров;

- дезинфекция всех помещений во время технологических перерывов;

- нормальные условия для содержания и кормления;

- лечение и профилактика других заболеваний.

Как видно из всего вышеизложенного, инфекционный ринотрахеит — достаточно серьёзное заболевание, однако если вовремя провести профилактические меры и терапию в случае обнаружения, то побороть её можно с минимальными потерями.

Профилактические мероприятия

Стоит учесть, что плохое содержание и несбалансированное питание является причиной ослабления защитных сил в организме крупного рогатого скота. Путем пассирования при прохождении через несколько коров, у патогена происходит повышение вирулентности, что способствует инфицированию всего поголовья. В более тяжёлой форме патология протекает в хозяйствах, где занимаются доращиванием либо откормом сверхремонтных молодых особей.

У скота, перенесшего ринотрахеит в легочной форме, отмечается выработка длительного, изредка бессрочного иммунитета, а особи, которые выздоровели после генитального типа заболевания способны снова заразиться. По этой причине, согласно эпизоотическому положению, осуществляется подбор соответствующего препарата для иммунизации – живого, инактивированного, ассоциированного либо моновалентного.

Чтобы предупредить инфицирование поголовья, требуется соблюдение определенных требований:

- Обслуживающий персонал должен быть постоянным.

- Нужно контролировать всех животных на ферме.

- Вновь поступивших особей следует выдерживать на карантине в течение месяца.

- Проводить плановую обработку дезинфектантами.

Инфекционная форма ринотрахеита – это довольно серьезная болезнь, но своевременное соблюдение профилактических мероприятий и проведение лечения при обнаружении признаков недуга позволяет справиться с патологией, понеся минимальные потери.