Тяжелая болезнь Ауески у свиней нередко заканчивается гибелью животных. Особенно опасна она для новорожденных поросят. Коварство инфекции в том, что вспышку могут вызвать кошки, грызуны, птицы, то есть, частые гости на фермах. Единственный плюс, если можно так выразиться, состоит в том, что болезнь Ауески протекает в пределах одного хозяйства. Как распознать недуг, защититься от него и вылечить заболевших особей, рассказываем ниже.

Первый случай инфекции и ее возбудитель

У данной болезни несколько имен. Ее называют ложным бешенством, псевдобешенством, зудящей чумой, бешеной чесоткой, инфекционным бульбарным параличом. Впервые ее зафиксировали в Венгрии в 1902 году. Сделал это человек, по фамилии которого названо заболевание, – бактериолог Аладар Ауески. Со временем вирус распространился практически по всему миру. Болеют разные животные, не только свиньи.

Вирус, вызывающий болезнь, принадлежит к семейству герпесвирусов и довольно устойчив. В навозе, воде, кормах, досках или свиной щетине может жить две недели. Под прямыми лучами солнца – до 6 часов, в рассеяном свете – до 20.

В кормах и в хозпомещении дольше всего живет в конце лета-ранней осенью – до 60 дней. В морозы от -8 и ниже выживает более ста дней. Даже при дезинфекции навоза биотермическим путем вирус болезни Ауески активен на протяжении 1-2 недель.

Относительно быстро вирус убивают формальдегидом, едким натром, свежегашеной и хлорной известью. Под их воздействием возбудитель может выжить 5-20 минут. Но эффективнее всего кипячение, оно нейтрализует его меньше чем за минуту.

Прогнозируемые результаты

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев прогноз заболевания специалисты дают неблагоприятный. Чаще всего зловредный вирус доводит свое страшное дело до конца и убивает собаку. И только при выявлении недуга на самой ранней стадии его проявления, своевременно проведенной профессиональной диагностике и незамедлительному, правильному лечению, остается шанс побороть вирус и избавиться от клинических симптомов.

Но и здесь полный результат так просто не достигается. Вирус Ауески продолжает жить в организме пса и при самых разных меняющихся условиях, стечении неблагоприятных обстоятельств, в любой момент может начаться его активное размножение со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Таким образом собака, которая перенесла данное заболевание, становится своеобразной «бомбой замедленного действия». Ни один специалист не в состоянии точно предсказать возможные сроки наступления рецидива.

Откуда берется и как распространяется инфекция

На фермах основные источники вируса Ауески – грызуны, а также кошки и собаки. Нередко механизм заражения выглядит так: крысы или мыши-носители умирают, животные поедают их трупы, заражаясь. Кошки и собаки ловят грызунов и получают от них вирус.

Также очень часто началом энзоотии становится гибель больных собак и кошек. Они выделяют большое количество вирусов в окружающую среду, либо их трупы могут поедать свиньи.

Другой способ заражения – передача вируса с выделениями заразных животных. Особенно опасен контакт больных и здоровых свиней, если у вторых есть повреждения кожи и слизистых оболочек. Маленькие поросята чаще всего заражаются, получая вирус с молоком от свиноматки.

Свинья-носитель может быть источником возбудителя очень долго — от 10 до 12 месяцев. Сильно рискуют в тех хозяйствах, где не беспокоятся о надлежащем обезвреживании отходов после убоя. Это влечет возникновение очагов болезни и ее распространение через плотоядных животных и диких птиц. Кроме того, вирус Ауески могут переносить блохи, клещи, вши.

Что касается опасности для человека, случаи заражения зафиксированы, но летальных исходов не было. В целом люди почти не восприимчивы к данному вирусу.

Болезнь Ауески

Болезнь Ауески (псевдобешенство, инфекционный бульбарный паралич,» зудящая чума», «бешенная чесотка») — острое вирусное инфекционное протекающее в форме энзоотий в любое время года заболевание всех видов домашних и диких животных, в том числе пушных зверей и грызунов, характеризующееся поражением центральной нервной системы, органов дыхания, сильным зудом и расчесами у всех животных, за исключением свиней, норок и соболей.

Историческая справка. Впервые болезнь Ауески была зарегистрирована в 1902г. в Венгрии А. Ауески у рогатого скота, собак и кошек, в дальнейшем данную болезнь стали диагносцировать и в других странах мира. На сегодняшний день болезнь Ауески распространена во всем мире.

Экономический ущерб от болезни складывается от убытка в результате падежа животных, вынужденного убоя, потери живого веса, абортов, браковки туш на мясокомбинатах, затрат от обезвреживания мяса и кож, лечения больных животных и затрат связанных с проведением профилактических вакцинаций. Особенно большой экономический ущерб бывает при вспышке болезни в свиноводческих и звероводческих хозяйствах. Падеж молодняка свиней и пушных зверей при данном заболевание достигает 80-90%. Крупный рогатый скот от болезни обычно также погибает.

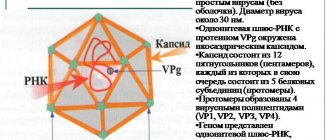

Этиология. Возбудитель болезни ДНК-содержащий фильтрующий вирус, относящийся к герпесвирусам. Вирус устойчив во внешней среде. Прямые солнечные лучи убивают его через 5-6 часов, рассеянные лучи убивают его через 15-20часов. В сене, зерновых кормах, воде, навозе, опилках, досках и щетине свиней вирус сохраняется зимой-14-16, весной- 7-35, летом-7-20 дней, в осенне –летний период-19-60дней. При биотермическом обеззараживание навоза вирус погибает через 8-15дней. Низкие температуры (от минус 8 до минус 25) вирус сохраняется до 110 дней.

Под воздействием 3%-ного раствора едкого натра,1%-ного раствора формальдегида, осветленного раствора хлорной извести с 3% активного хлора, а также 20%-ная взвесь свежегашенной извести убивают вирус в течение 5-20минут. Антибиотики и сульфаниламидные препараты в отличие от бактериальных инфекций никакого действия на вирус Ауески не оказывают.

Эпизоотология. В естественных условиях болезнью Ауески болеют все виды сельскохозяйственных животных(свиньи, крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади), домашних животных (собаки, кошки), пушные звери, дикие животные(кабаны, крысы, лисицы и др.).

К болезни Ауески существует видовая и возрастная восприимчивость животных. Свиньи, собаки,кошки и грызуны заболевают наиболее часто, рогатый скот и пушные звери болеют реже, а лошади, ослы и мулы болеют еще реже. Болезнь у крупного рогатого скота, овец, коз, собак и кошек протекает наиболее тяжело и почти всегда заканчивается гибелью животного. Молодняк всех видов животных более восприимчив к болезни Ауески, по сравнению с взрослыми животными.

Из лабораторных животных наиболее восприимчивы к вирусу Ауески кролики, а также молодые кошки, морские свинки и белые мыши восприимчивы меньше.

Основным источником инфекции являются больные Ауески животные и вирусносители, которые выделяют вирус с носовой слизью, коньюктивальным секретом, мочой, молоком и истечениями из влагалища. Переболевшие свиньи могут быть вирусносителями в течении 187дней в т.ч. выделять с мочой до 160дней. Выделение вируса с молоком у больных свиноматок длится 3-5дней и является на свинарнике основным эпизоотологическим фактором, способствующим распространению болезни среди поросят-сосунов.

На животноводческих фермах, в ЛПХ и КФХ, особенно там, где не проводятся регулярные дератизационные работы, большую роль в заносе и распространению среди животных играют: крысы, мыши среди которых заболевание болезнью Ауески может приобретать характер повторяющихся энзоотий. Грызуны являются основным резервуаром вируса в природе. Обычно на практике заболевших грызунов и их трупы поедаются плотоядными животными и свиньями, поэтому часто появлению болезни на ферме предшествует смерть грызунов, кошек и собак. Смерть на ферме котов и кошек- предвестник болезни Ауески. У серых крыс вирус болезни Ауески в период их заболевания содержится в легких, моче и мозге. В течении 130 -140дней после выздоровления у крыс продолжается вирусносительство.

В хозяйствах болезнь может распространяться с трупами и мясом болевших животных. Помещения, территории лагерей, корма, подстилка загрязненные выделениями больных животных и вирусносителей являются факторами распространения этой болезни.

В естественных условиях заражение животных болезнью Ауески в основном происходит алиментарным путем — при поедание мяса или органов больных или вынужденно убитых животных, а также при кормление животных кормами и поение водой, загрязненных выделениями больных или вирусносителей болезни Ауески. На свинофермах поросята-сосуны главным образом заражаются от больных свиноматок через молоко. При убое на бойнях больных или вирусносителей этой болезнью необезвреженные боенские отходы часто бывают причиной энзоотии среди плотоядных, свиней и пушных зверей на зверофермах. Заражение болезнью Ауески возможно и через поврежденную кожу, слизистые оболочки носа, глаз, половых органов при непосредственном контакте больных животных со здоровыми. Механическими переносчиками болезни являются вши, блохи и другие паразиты, а также дикие птицы, которые способны заражаться вирусом болезни Ауески.

Патогенез. При алиментарном и аэрогенных способах заражения вирус попав на слизистые оболочки дыхательных путей и ротовой полости начинает быстро размножаться и в дальнейшем нейролимфогенным путем начинает распространятся по всему организму. В результате накопления и размножения вируса у животных развивается септицемия, которая сопровождается повышением температуры тела, нарушением всех видов обмена веществ и развитием геморрагического диатеза. Попадание вируса в головной мозг вызывает у животных развитие негнойного лимфоцитарного энцефалита и появления у животных в клинике нервного синдрома. В печени, селезенке, миндалинах, а иногда и в легких, почках, лимфоузлах возникают субмилиарные некрозы. У беременных животных вирус Ауески с кровью проникает в матку и плоды, в результате у беременных животных наблюдаются аборты, рождение мертвых и мумифицированных плодов. При внедрение вируса через кожу (у крупного рогатого скота), происходит его быстрое накопление в месте внедрения, увеличение содержания гистамина и ацетилхолина и развитие сильного зуда (за исключением свиней, пушных зверей).

Течение и симптомы болезни. Продолжительность инкубационного (скрытого) периода от одних суток до 20 дней и зависит от способа заражения, вирулентности вируса, условий внешней среды и иммунного статуса организма. Течение болезни всегда острое.

У свиней болезнь Ауески не сопровождается зудом. Клинические признаки у свиней в зависимости от возраста проявляются по разному. Более злокачественно болезнь протекает у поросят-сосунов и отъемышей. У поросят до 10 дней болезнь протекает в форме острой септицемии. Заражение поросят происходит внутриутробно или же сразу после рождения от свиноматок через инфицированное молоко. Наблюдается повышение температуры тела до 41 С и выше градусов, поросята не могут двигаться, сосать, происходит спазм глотки, икота, слюнотечение, больные поросята не издают никаких звуков. Смерть поросят наступает через 4-12 часов, иногда через сутки.

У поросят –сосунов старше 10-дневного возраста, поросят-отъемышей и молодых подсвинков болезнь Ауески протекает с поражением центральной нервной системы, проявляясь судорогами, эпилептическими припадками со скрежетом зубами, слюнотечением, выделением пены из рта, прогрессирующей афонией. У поросят в возрасте от 10 дней до 3-4месяцев заболевание начинается с повышения температуры тела до 41-42градусов, угнетения, сонливости и слабой подвижности. В дальнейшем у поросят появляются признаки поражения центральной нервной системы. В зависимости от того какие процессы преобладают в центральной нервной системе — возбуждение или торможение принято различать энцефалитную (эпилептическую) и оглумоподобную и смешанные формы болезни.

Эпилептическая форма. Совершенно здоровые при внешнем осмотре поросята вдруг внезапно впадают в возбужденное состояние, беспокойства, все время неудержимо стремятся вперед, при этом натыкаются на препятствия, лезут на стену клетки, совершают манежные движения, у поросят нарушается зрение, зрачки расширены. Появляются судороги шейных и жевательных мышц, а также мышц спинной мускулатуры(наблюдаем прогибание позвоночника), слышим скрежет зубами. Повышается кожная чувствительность, при дотрагивание до кожи поросята визжат, часто падают, запрокинув голову назад совершая при этом плавательные движения конечностями. У поросят появляется коньюктивит, наблюдаем истечения из носа и глаз.

Данные эпилептоформные припадки, начинают повторятся все чаще и чаще, доводят животное до полного изнемождения. Отдельные больные поросята принимают позу сидячей собаки, совершая при этом круговые или кивающие движения головой, другие поросята-все время бегают по клетке, натыкаются друг на друга, лезут на препятствия. Вначале болезни поросята при дотрагивании сильно визжат, потом у поросят вследствие паралича гортани развивается афония.

По мере развития болезни у больных поросят появляются признаки паралича зрительного центра, голосовых связок, мышц глотки и гортани, а затем развивается прогрессирующий паралич мышц тела.

Оглумоподобная форма. При данной форме болезни больные поросята часами могут стоять неподвижно, опустив голову или упираясь пятачком в землю, стену. При движении у таких поросят наблюдается шаткая походка, ноги подтянуты под живот; в результате развивающихся параличей поросята становятся на запястья и упираются головой в землю. Нередко наблюдаем искривление головы и изменения в положении ушных раковин. При обеих формах болезни отмечаем учащение дыхания и сердцебиения. Всегда происходит поражение легких, а наступающих их отек к резко нарастающей одышке. Болезнь продолжается от нескольких часов до 2-3суток.

При смешанной форме болезни возбуждение сменяется угнетением. Для стертой формы Ауески характерна общая слабость, сонливость, отсутствие аппетита, иногда может появляться кашель. Болезнь продолжается от 2 до 7дней и очень редко до 10-14дней.

У поросят-сосунов и отъемышей встречается еще желудочно-кишечная форма болезни, сопровождающаяся повышением температуры тела до 40-41 градуса, отсутствием аппетита, рвотой, иногда развитием кровавого поноса и быстрой гибелью животного.

Нередко на свинарниках встречается легочная (инфлуэнцоподобная) форма, которая протекает без признаков поражения центральной нервной системы. Легочная форма болезни начинается с отказа свиней от корма, повышением температуры до 41-42градусов, появляется сильный кашель, слизисто-гнойное истечение из носа, коньюктивит, учащенное дыхание. У больных поросят развивается пневмония. Смерть животного наступает через 1-2дня.

Заболеваемость у поросят 2-недельного возраста может доходить до 70-100%, при летальности до 80-100%. У более старших поросят летальность составляет 40-80%. Оставшиеся в живых поросята имеют различного рода осложнения (слепота, парезы и параличи конечностей), что делает их непригодным к дальнейшему откорму и такие поросята в хозяйствах сдаются на санитарную бойню.

Взрослые свиньи и подсвинки болезнь переносят значительно легче и часто заболевание со стороны обслуживающего персонала проходит незамеченным. Персонал отмечает у таких свиней появление неспецифических признаков в виде — вялости, повышения температуры, кашля, признаков ринита или коньюктивита. Болезнь длится 3-5дней и только в некоторых случаях до 12-14дней. У подсвинков часто приходится наблюдать легочную форму болезни вплоть до развития тяжелой пневмонии, изредка желудочно-кишечную форму. Поражение центральной нервной системы у подсвинков бывает довольно редко (в2-10% случаев), но сопровождается оно злокачественным течением и падежом животного. У свиноматок при болезни нарушается лактация, происходят аборты и рождение мертворожденных и мумифицированных плодов.

У крупного рогатого скота инкубационный период длится от 2 до 20дней, болезнь начинается с повышения температуры тела до 41,9-42,1 градуса у животного наблюдается вялость, отказ от корма, прекращение жвачки, гипотония рубца, удой резко снижается. В области глаз, ноздрей, губ, щек и иногда на других частях тела появляется сильный зуд, который у животных сопровождается сильными расчесами кожи. Больные животные сильно беспокоятся, непрерывно лижут зудящие места, трутся об окружающие предметы, зубами начинают грызть кожу, кожа расчесывается до крови и отекает. В состоянии сильного возбуждения животное приходит в ярость, стремиться сорваться с привязи, скрежещет зубами, топает ногами, мычит, стонет, бросается на стены, натыкается на предметы, падает на пол, переворачивается. У такого животного испуганный взгляд, происходят судорожные сокращения шейных и жевательных мышц, подергивание губ, лицевой мускулатуры, мышц плечевого пояса и спины, голова запрокидывается, спина прогибается. У больных животных отмечаем сильное слюнотечение, учащенные позывы к мочеиспусканию, нервная дрожь и потливость. В результате болезни животные сильно ослабевают, большую часть времени лежат и в дальнейшем впадают в состояние прострации. Через 1-4 дня у животного наступает смерть. Случаи выздоровления крайне редки.

В тех случаях, когда у больного животного зуд и расчесы отсутствуют, отмечаем усиление выделения слюны и пота, начинает развиваться атония преджелудков, которая затем переходит в тимпанию рубца, у животного отмечаем сильную жажду, пульс учащается. При этом приступы беспокойства сменяются периодами оцепенения и сонливости. При явлениях нарастающей слабости животное погибает.

Овцы и козы болеют с такими же признаками как и крупный рогатый скот. В отличие от клиники болезни у крупного рогатого скота, заболевание протекает с симптомами большего возбуждения. Заболевание длится от 1до 3 суток. Особенно тяжело болезнью Ауески болеют ягнята и их падеж наступает в течение 1-2 дней. Случаи выздоровления у овец и коз бывают только в том случае, если заболевание у них проходило в стертой форме.

Плотоядные животные (кошки, собаки, пушные звери) при заболевание Ауеской отказываются от корма (анорексия), становятся беспокойными и пугливыми, отмечается обильное слюнотечение. У большинства заболевших собак и кошек отмечается характерный зуд в области носа, ушных раковин, вокруг губ, щек, а также на отдельных участках туловища и ног. Зуд (видоизмененное болевое ощущение) у собак бывает как местным, так общим, распространяясь на большую часть поверхности тела. Зуд у собак часто бывает настолько нестерпимым, что собака становиться неуправляемой, поэтому владельцы собак такое ее состояние называют «сумасшедший зуд», или «бешенная чесотка». Зудящие участки кожи больные собаки сильно расчесывают, вплоть до того, что зудящийся участок кожи ими выгрызается вплоть до подкожной клетчатки. Такие характерные для Ауески повреждения бывают у 50% больных животных. Глубокие расчесы, систематический зуд и присоединяющиеся энцефаломиелиты вызывают у собаки неадекватное поведение, похожее по отдельным клиническим симптомам на бешенство: собака постоянно воет, скулит или лает, катается на спине, грызет несъедобные предметы (землю, палки, траву и др.), в отдельных случаях набрасывается на других животных, Однако в отличие от бешенства редко бывают агрессивными, с жадностью пьют воду. У некоторых собак и кошек зуд может быть незначительным или даже совсем отсутствовать. У таких собак разгар болезни бывает 1-2 дня и хозяева, часто его пропускают, потом первоначальная стадия быстро переходит в глубокую депрессию приводящую собаку к психическому и физическому истощению (астеническая депрессия) и к тяжелым поражениям головного мозга (симптоматическая депрессия). В дальнейшем у собаки развиваются параличи зева, гортани, и судороги и т.п. Смерть собак обычно наступает спустя 48 часов после появления клинических признаков болезни.

У заболевших кошек в 12-25% случаев расчесы и зуд не прекращаются до самой смерти, дело доходит до того что кошки могут выгрызать кожу и мышцы в месте сильного зуда до костей. У больных животных зуд чаще всего бывает в области губ или основания ушных раковин.

У кошек отмечается более короткое течение болезни-от 6-8 до 18-20 часов. Болезнь Ауески проявляется беспрерывным их мяуканьем, обильной саливацией, расширением зрачков, резко повышенной рефлекторной возбудимостью. Исход болезни у кошек в 100% случаев смертельный. Гибель кошек наступает через 12-36 часов, в отдельных случаях болезнь длится до 96 часов.

У пышных зверей (лисиц, песцов, енотов, волков) болезнь начинается с угнетения, отказа от корма, рвоты. Потом к вышеуказанным признакам начинает присоединяться зуд и нарастают явления возбуждения. У норок практически почти никогда не бывает зуда. Болезнь у норок протекает с симптомами нескоординированных движений, одышки, общей слабости и затруднения акта глотания. У других пушных зверей симптомы зуда также отсутствуют. Продолжительность болезни у лисиц 1-48часов, у норок -1-24часа, у енотов и песцов-2-3 дня.

У лошадей в отличие от других видов животных болезнь протекает более доброкачественно. Сопровождаясь быстро проходящим недомоганием, вялости и снижения аппетита, прогибанием в области спины и поясницы. Через 2-4 дня вышеуказанные признаки у лошади исчезают. При злокачественном течение, которое обычно бывает у молодых животных, появляется сильный зуд в области головы, мышечная дрожь, сильное нервное возбуждение, иногда судороги. При шуме лошадь вздрагивает, пятится назад, лезет на стенку денника, издает хриплое ржание идет обильная саливация. Болезнь продолжается 1-2 дня. После выздоровления от болезни, часто встречаем осложнение в виде слепоты.

Патологоанатомические изменения. При патвскрытие трупов павших животных кожа (кроме свиней) в области головы, спины и конечностей, часто повреждена, отечна и гиперемирована, подкожная клетчатка геморрагически инфильтрирована видны места расчесов, которые лишены шерсти. При вскрытие сычуга и кишечника находим гиперемию и кровоизлияния в слизистой оболочке, катаральный и иногда геморрагический гастроэнтерит. Желудок обычно переполнен пищей: иногда в нем (особенно у плотоядных) находим шерсть, солому, щепки и другие инороднее предметы. В паренхиматозных органах застойная гиперемия и зернистая дистрофия. Характерным патоморфологическим признаком при болезни Ауески является наличие в печени, селезенке, легких, сердце, миндалинах, реже в почках и лимфоузлах множественных или единичных серовато-желтых некротических очажков величиной от макового до просяного зерна. В почках, селезенке, сердечной мышце, эпикарде, в области сердечных клапанов имеют место множественные точечные кровоизлияния. У собак дегенеративно-воспалительные изменения сердечной мышцы являются характерным признаком болезни Ауески.

У свиней патологоанатомические изменения при болезни Ауески имеют ряд существенных особенностей. У них часто возникают осложнения: в легких-различного вида пневмонии, в области глотки и гортани-язвенно-некротические процессы. У свиней отсутствуют расчесы.

У абортированных плодов и поросят до2-недельноговозраста находим серозно-катаральный коньюктивит, отек век, гиперемию слизистой оболочки носовой полости, катаральный ларингофарингит, у отдельных поросят некротизирующий тонзилит, точечные кровоизлияния в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, под плеврой, эпикардом, в селезенке, корковом слое почек, катаральный гастроэнтерит. В печени, почках и селезенке иногда отмечаем застойные явления и зернистую дистрофию. Сердце растянуто, миокард дряблый, серовато-красного цвета. Легкие отечны, в состояние застойной гиперемии, изредка находим катаральную бронхопневмонию.

У поросят павших в более старшем возрасте (до отъема) патологоанатомические изменения такие же, как и у новорожденных, только у них отсутствуют милиардные некрозы в слизистой оболочке и паренхиматозных органах. У подсвинков и взрослых свиней на фоне общесептических явлений ярко выражены крупозно-дифтиритические и язвенно-некротические поражения слизистой оболочки глотки с миндалинами, гортани, трахеи. Легкие отечны. В желудочно-кишечном тракте-острый катаральный гастроэнтерит, реже геморрагический или фибринозный энтерит.

Диагноз на болезнь Ауески ставят комплексно, с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков болезни, данных патологоанатомического вскрытия с обязательным проведением вирусологических исследований и постановки биопробы на лабораторных животных (кролики, щенки, кошки). Для лабораторного исследования в ветлабораторию направляют труп мелкого животного целиком, от крупных животных направляют голову или головной мозг, кусочки печени, легких, селезенки и лимфатические узлы. При положительной биопробе у подопытных животных на месте введения суспензии развивается зуд, типичная картина болезни Ауески и через 3-5суток подопытные животные погибают.

Для обнаружения и титрования вируснейтрализующих антител используют РН,РНГ,РДП,РСК, ПЦР и др. Диагноз на болезнь Ауески считается установленным при положительной биопробе или при выделении вируса и его индификации.

Дифференциальный диагноз. Болезнь Ауески необходимо отличать от бешенства, чумы, листериоза, сальмонеллеза, гриппа, болезни Ташена, отечной болезни, кормовых токсикозов, отравления поваренной солью и авитаминозов.

Иммунитет. После переболевания у животных создается достаточно напряженный иммунитет до 1-3лет, при этом взрослые свиньи приобретают иммунитет на многие годы. В крови переболевших животных обнаруживаются вируснейтрализующие и комплементсвязывающие антитела, а также агглютинины, преципитины и опсонины. Поросята-сосуны в результате получения антител с молозивом от свиноматки приобретают коллостральный иммунитет.

В качестве средств пассивной иммунизации при болезни Ауески применяют гипериммунную сыворотку и специфический гамма-глобулин. Их используют в угрожаемых и неблагополучных по Ауески хозяйствах с профилактической и лечебной целью.

Иммунитет у свиней, привитых сывороткой, сохраняется 10-15дней, у привитых глобулином-3-4недели. После этого срока животных вакцинируют против болезни Ауески. Переболевшие или вылеченные средствами пассивной иммунизации животные вакцинации не подлежат.

Для активной специфической иммунизации болезни Ауески используют:

- Сухую культуральную вирус-вакцину ВГНКИ против болезни Ауески. В неблагополучных по болезни Ауески хозяйствах поросят вакцинируют с 2-дневного возраста двукратно с интервалом 20-25 дней. Поросятам-сосунам в возрасте 2-15дней при первой прививке вакцину вводят под кожу, при второй-внутримышечно. Поросят-сосунов, привитых в возрасте 2-15дней ревакцинируют после второй прививки через 2месяца однократно. В угрожаемых по болезни Ауески хозяйствах свиней вакцинируют с 16-20дневного возраста. Супоросных свиноматок в угрожаемых по болезни Ауески хозяйствах вакцинируют не позднее чем за месяц до опороса, а в неблагополучных хозяйствах допускается их вакцинация за 7-10дней до него. Иммунитет у свиней после первой прививки вирус-вакциной наступает через 5-7дней и сохраняется у двукратно привитых 15-16месяцев, за исключением привитых в 2-15-дневном возрасте поросят-сосунов, которых ревакцинируют через 2 месяца.

- Для вакцинации свиней применяется вирусвакцина из штамма БУК-628, которая обеспечивает быстрое выздоровление и надежную санацию свинарника от вирусносительства.

- Пушных зверей, свиней и овец вакцинируют инактивированной культуральной вакциной против болезни Ауески. Иммунитет после вакцинации у животных наступает на 8-10день и сохраняется у пушных зверей не менее 6 месяцев, у свиней и овец-10месяцев.

- Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней эмульгированная. Разработаны ассоциированные вакцины против болезни Ауески и других инфекционных заболеваний животных.

Меры борьбы и профилактики болезни Ауески регламентируются инструкцией, утвержденной Главным управлением ветеринарии МСХ СССР от 20 марта 1968 года.

В целях охраны хозяйства от заноса болезни Ауески в благополучные хозяйства владельцы животных должны комплектовать поголовье только из благополучных по инфекционным заболеваниям хозяйств с предварительным карантинированием завезенных животных. Запрещается приобретать для воспроизводства стада в порядке обмена свиней из откормочных хозяйств. Принимаются радикальные меры по уничтожению грызунов, недопущению на территорию ферм бродячих собак и кошек. В хозяйствах где используются боенские и кухонные отходы, организуют их надежное обеззараживание перед скармливанием. На ферме проводятся систематические дезинфекционные работы и при необходимости осуществляют профилактическую вакцинацию животных против болезни Ауески.

При установление диагноза на болезнь Ауески на хозяйство постановлением Губернатора области накладывается карантин. По условиям карантина запрещается: ввод и вывод восприимчивых к болезни Ауески животных, перегруппировка их внутри хозяйства и помещений; вывоз из хозяйства кож, овчин и шкурок без предварительного обеззараживания, а также кормов и фуража; проведение случки животных; взвешивание и татуировку животных; скармливание животным концентрированных и сочных кормов без предварительного их проваривания.

В неблагополучном пункте проводится клинический осмотр всего поголовья с выборочной термометрией. Больных и подозрительных в заболевании животных изолируют и подвергают лечению специфическим глобулином и симптоматическими средствами. Проводится тщательная механическая очистка и дезинфекция помещений и территории фермы. Жидкий навоз обеззараживается хлорной известью из расчета 12 кг извести на 1 кубический метр жидкого навоза. Трупы павших животных сжигаются или утилизируются в ямах Беккари. Новорожденным поросятам до кормления молозивом, поросятам сосунам, подозреваемых в заражении, свиноматкам за две недели до опороса вводят с профилактической целью специфический глобулин и через 3 недели вакцинируют против болезни Ауески.

Все клинически здоровое свинопоголовье начиная с 2-дневного возраста вакцинируют против болезни Ауески. Переболевших животных ставят на откорм и после достижения сдаточной массы отправляют на убой.

Карантин с хозяйства снимают через 1 мес после прекращения заболевания, удаления из него переболевших животных и проведения полного комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий. После снятия карантина в течение года проводят плановую вакцинацию свиней против болезни Ауески. Вывозить вакцинированных животных разрешается только в аналогичные хозяйства.

Хозяйство считается полностью оздоровленным, если в течение 6 месяцев после прекращения вакцинации получен здоровый приплод. В дальнейшем из таких хозяйств животных вывозят без ограничений.

Патологические изменения в организме больных животных

Обычно распространение вируса в организме начинается с его проникновения на слизистые. Попав в бронхи или ротовую полость, возбудитель быстро размножается, а затем с лимфой разносится по всему телу животного. Поскольку концентрация вируса высока, у больных свиней начинается заражение крови, нарушается обмен веществ.

Возбудитель может попадать в мозг, тогда появляются признаки тяжелого энцефалита, нарушений в работе нервной системы.

В органах, отвечающих за защиту организма – в селезенке, печени, миндалинах – появляются участки отмершей ткани. Иногда при вскрытии такое же явление обнаруживают в легких, почках и лимфоузлах погибших животных.

Чрезвычайно опасен недуг для супоросных свиноматок. Вирус без труда преодолевает плацентарный барьер, попадая в плод с током крови. В результате происходит прерывание беременности, либо поросята рождаются мертвыми.

Если вирус попадает внутрь через кожу, он быстро размножается в том месте, где проник в тело. У животных начинается зуд такой силы, что они могут расчесывать пораженное место практически до кости. У свиней этого симптома не бывает.

Опасен ли вирус для людей

Заражение человека, в большинстве случаев происходит через травмированные кожные покровы. Через пищевые продукты риск инфицироваться не высок.

Симптоматика у людей проявляется зудящей сыпью в месте заражения и припухлостью. Возможна незначительная слабость и головная боль. Через 5-7 дней человек самостоятельно выздоравливает (без применения терапии).

Заражение человека, в большинстве случаев происходит через травмированные кожные покровы

Особенности инфекции у поросят и формы заболевания

Неодинаково протекает болезнь у особей разного возраста. Также бывает несколько разновидностей недуга, различающихся симптомами и тяжестью:

- оглумоподобная форма;

- инфлюэнцеподобная;

- эпилептическая (также называют энцефалитной);

- желудочно-кишечная форма;

- смешанная форма.

Начинается и протекает заболевание остро, причем при любой форме. Хуже всего поросятам младше 10 дней. У них сразу происходит заражение крови, поднимается высокая, свыше 41 градуса, температура. Они не могут сосать молоко, издавать звуки (из-за спазма гортани), не двигаются. Наблюдается обильное слюнотечение. Таким поросятам обычно не выжить дольше 4-12 часов от появления первых симптомов.

У животных постарше страдает, в первую очередь, центральная нервная система. Начинается все с вялости, сонливости, высокой температуры, затем болезнь набирает обороты. Поражение ЦНС вирусом проявляется припадками с признаками эпилепсии: возникают судороги, обильное выделение слюны, пена из пасти, животные скрежещут зубами, но теряют способность визжать. Кстати, подобные симптомы бывают и при других патологиях, с которыми вы можете ознакомиться в статье «Почему поросята скрипят зубами».

Выжившие поросята приобретают серьезные пороки, утрачивают физическую полноценность. Их нельзя ни откормить, ни использовать для воспроизводства.

Значение для хозяйств

Из-за высокой смертности среди молодняка заболевание — настоящая катастрофа для фермера. Мясо переболевших животных резко падает в цене, а иногда совсем не принимается мясокомбинатами. Особенно страдают владельцы крупных свиноводческих хозяйств. Приплод от перенесших ауески свиней уменьшается в трое, поголовье может сократиться более чем на 80%! Даже если удалось вылечить хрюшек, что случается редко, полностью оправиться и набрать нормальную массу они не смогут. А осеменительные способности хряков снижаются вдвое из-за упадка активности сперматозоидов.

Затратны оказываются мероприятия по карантину больных особей и вакцинации. Расходы значительно вырастают, тогда как доход от больного или даже выздоровевшего поголовья стремительно падает.

Ауески может привести к падежу поголовья.

Оглумоподобная, желудочно-кишечная, смешанная формы

Болезнь Ауески свиней при оглумоподобной форме характеризуется тем, что поросенок впадает в полный ступор. Может несколько часов сидеть, уткнувшись в землю или в стену. Параличи, парезы конечностей, особенно передних, частые спутники данной формы болезни. Животное не может передвигаться, лапы подгибаются, и оно замирает, упершись в землю запястьями. Если же поросенок ходит, то очень неуверенно, шатаясь, старается подтянуть ноги к животу. Может наблюдаться неестественное положение головы. Действие вируса вызывает в дальнейшем отек легких. Животное погибает за 2-3 дня.

Желудочно-кишечная форма бывает у отъемышей и сосунов. Для нее тоже характерна высокая температура, но еще животное перестает есть, его постоянно рвет, иногда начинается обильный кровавый понос. Поросенок, зараженный вирусом, погибает очень быстро.

При смешанной форме недуга после ненормального возбуждения животного наступает резкий спад активности. Иногда Ауески у поросят протекает не так остро и продолжается от двух дней до двух недель. В этот период зараженная вирусом особь испытывает обессиленность, потерю аппетита, постоянную сонливость. Бывает, что к этим симптомам подключается кашель.

Эпилептическая и инфлюэнцеподобная формы

Внезапно и тяжело начинается эпилептическая форма заболевания. Поросенок, еще полчаса назад казавшийся здоровым, вдруг начинает буйно себя вести, рваться вперед, игнорируя любые препятствия, даже стены – пытается лезть по стене. Появляются судороги, позвоночник прогнут из-за спазмов мышц, животное плохо видит. Хотя чесотки у свиней не наблюдается, при данной форме поросята крайне болезненно переносят прикосновения к коже. Также они могут падать и водить лапами в воздухе, одновременно появляются насморк и слезотечение. Приступы буйства повторяются. Сначала они нечасты, но их количество быстро растет, истощая силы животного.

Единственная форма болезни, при которой вирус не затрагивает ЦНС, — инфлюэнцеподобная. Однако, она не менее опасна. У нее есть все признаки респираторной инфекции: выделения из носа, чихание, кашель, высокая температура. Однако при этом быстро развивается воспаление легких, поросенок погибает через 24 или 48 часов.

Течение инфекции у взрослых животных и подсвинков

В отличие от поросят, взрослые свиньи переносят заболевание достаточно легко. Симптомов поражения центральной нервной системы у них нет, только респираторные с повышением температуры: насморк, конъюнктивит, кашель и чихание. Болеют животные от 3 до 14 дней.

Уязвимы для вируса свиноматки. Если свинья беременна, случается выкидыш. Рожденные же поросята оказываются мертвыми. У кормящих свиноматок пропадает молоко, либо его количество сильно снижается. Впрочем, последнее в этом случае не важно, ведь у больной самки дети обычно тоже инфицированы, а значит, потеряны для фермера.

Поросята-подростки, или подсвинки, нередко заболевают желудочно-кишечной формой и пневмонией как осложнением болезни Ауески. Кроме того, у них воздействию вируса может подвергаться центральная нервная система. Случаи с поражением ЦНС среди подсвинков составляют до 10%. Прогноз при этом неблагоприятный – животные, как правило, погибают.

Диагностика и лечение заболевания, общий прогноз

Большинство больных животных гибнет, особенно если им не была введена вакцина от вируса. Диагноз ставят по результатам лабораторных исследования и анализа эпизоотической обстановки. Под последним подразумевается определение источников инфекции, оценка санитарно-гигиенического состояния хозяйства и факторов риска. При постановке диагноза исключают другие недуги со схожими симптомами на основании анализов, поэтому участие ветеринара обязательно.

Препаратов конкретно от болезни Ауески нет, как и вообще эффективного лечения, применяют симптоматическую терапию. Также свиньям дают лекарства, поддерживающие организм и иммунитет.

Так, при появлении первых симптомов полезно сразу же вколоть животному гипериммунную сыворотку, гамма-глобулин – это поможет бороться с вирусом. Также дают хлоралгидрат и любые антибиотики, только широко спектра: цефтиосан, сульфетрисан и другие. Их колют больше для предупреждения развития фоновых бактериальных инфекций в ослабленном организме. Против вируса они бесполезны. Вводят витамины, не лишними бывают инъекции цитрированной крови или сыворотки, полученной от полностью здоровых свиней.

Важно помнить: симптомы и лечение не должны игнорироваться, все меры для борьбы с вирусом надо принять сразу, как только замечены признаки недуга.

Защищает ли от «бешеной чесотки» иммунизация

Защитить своих животных от вируса псевдобешенства можно, своевременно проводя прививки. Используются сыворотка, гамма-глобулин и специальная вакцина.

Гиперимунная сыворотка и гамма-глобулин дают пассивный иммунитет: в организм свиней попадают уже готовые антитела, призванные бороться с вирусом. Вакцина дает иммунитет активный: она содержит обезвреженные вирусные частицы и заставляет организм самостоятельно вырабатывать защитные клетки.

Сывороткой и гамма-глобулином прививают молодняк с двух недель, повторяя процедуру сначала через 20 дней, затем через два месяца. Взрослым свиньям проводят ревакцинацию каждый год.

Существует также вакцина ВГНКИ, предупреждающая болезнь Ауески. Если свиноферма неблагополучна по данному недугу, препарат вводят поросятам, начиная с двухдневного возраста по той же схеме, по какой прививают гамма-глобулином.

Беременным свиноматкам вводят препарат примерно за месяц до опороса, если есть угроза заражения, можно и за неделю.

Также для свиней широко применяется вакцина БУК-628, она давно и хорошо известна. Эффект от нее и вышеназванных препаратов начинается через 6 дней после укола, сохраняется до года у поросят, до двух лет у взрослых свиней.

Стоит назвать и вакцину под названием «Процилис Бегония». Она действует меньше – полгода, но безопасна, нетоксична. Однако ее можно колоть только здоровым свиньям.

О других иммунных средствах разных болезней читайте в статье «Прививки поросятам с рождения».

Вакцинация

Поскольку лекарства, уничтожающего вирус, не существует, переболевшие животные остаются потенциальными вирусоносителями. Основным барьером дальнейшему распространению инфекции является поголовная вакцинация поросят, которую проводят в несколько этапов.

Первую прививку молодняк получает в двухнедельном возрасте, вторую – через 2 месяца.

Взрослые особи прививаются повторно спустя год после первой вакцинации.

В России применяют два вида вакцины против болезни ауески – ВГНКИ и Бук-622. В первом случае период устойчивого иммунитета после вакцинации составляет до 1,5 лет. Вторая вакцина обеспечивает защиту на 10 месяцев.