В семидесятых годах прошлого столетия пчелы стали погибать от ранее неизвестной болезни – варроатоза. Эта проблема существенно повлияла на результативные показатели сельскохозяйственной деятельности, отнюдь, не в лучшую сторону.

Однако вскоре учеными были разработаны эффективные средства для лечения варроатоза, и эпидемию все же удалось остановить. Тем не менее клещи (распространители этого заболевания) и сейчас создают существенную угрозу для пчеловодов и присутствуют в разных количествах на всех пасеках, кроме австралийских.

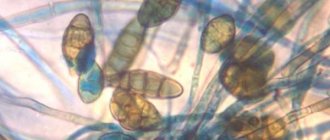

Клещ варроа.

Описание болезни

Возбудитель инвазии – клещ Varroa destructor, круглогодично обитает в пчелиной семье, питаясь гемолимфой личинок, куколок и взрослых насекомых, вызывая их гибель. Ущерб от заболевания усугубляется тем, что эктопаразит является переносчиком других патогенов пчёл, в частности, вирусов, бактерий, грибов, в результате чего возникают смешанные инфекции-инвазии, вызывающие ослабление и смертность пчелиных семей, особенно в период зимовки. Наиболее часто встречаются протекающие на фоне варроатоза аскосфероз, европейский и американский гнильцы, нозематоз, мешотчатый расплод. Максимальную опасность для пчелиных семей, особенно в осенний период, вызывают вспышки вирусных инфекций, проявляющиеся при значительной численности клещей варроа в ульях.

Это заболевание отличается от других известных в настоящее время инфекционных и инвазионных болезней пчел тем, что поражает расплод и взрослых особей круглогодично на всех фазах его развития. При высокой степени инвазии, пчёлы выходят из ячеек недоразвитые, снижается резистентность пчёл к различным возбудителям болезней.

Основной ущерб болезнь наносит за счет больших потерь пчел на пасеках, недополучения ценной продукции пчеловодства. Относится к карантинным болезням (список Б Международного эпизоотического бюро). И несмотря на то, что меры борьбы с варроатозом давно изучены и разработаны, он до сих пор представляет серьезную опасность и обязывает каждого пчеловода своевременно и качественно принимать меры по борьбе с этим паразитом пчел. К тому же очень часто препараты, используемые для борьбы с варроатозом в качестве акарицидов, бывают недостаточно эффективными, редко толерантными, фактически являющимися плацебо, и даже токсичными для пчел. В связи с этим изыскание новых наиболее эффективных противоклещевых препаратов осуществляется постоянно.

В данном видео Вы увидите один из методов диагностики пчел на наличие клещем варроа. Метод смыва.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить заражение клещами варроа, необходимо:

- проверять купленных насекомых на присутствие паразитов (при необходимости лечить);

- по возможности держать сильные пчелосемьи, а слабые, соответственно, соединять;

- не допускать появления распространенной проблемы — пчелиного воровства;

- уничтожать рамки с первым и последним расплодом;

- устанавливать улья на проветриваемых и хорошо освещенных участках, на высоту более 30 сантиметров, не очень близко друг от друга;

- поддерживать в чистоте территорию, на которой располагается пасека, а также своевременно выкашивать траву;

- ограничивать размножение клещей, путем проведения регулярных сезонных обработок;

- избегать покупки зараженных маток, а при возникновении заболевания — уничтожать сопровождающих их пчел;

- в случае проведения лечения — проводить его одновременно и в близлежащих пасеках.

Соблюдение вышеперечисленных правил позволит сохранить пасеку от возникновения опасной болезни среди ее обитателей.

Схема обработки

Годовой цикл развития паразитарных клещей Varroa destructor полностью совпадает с циклом развития медоносных пчел. Поэтому проводя лечебно-профилактические мероприятие нужно учитывать периоды годового цикла развития пчел и клещей.

В период осенне-зимного покой или зимовки пчел, которая в условиях области совпадает с началом ноября и продолжается до конца февраля, пчелы образуют клумбу. В условиях региона на протяжении шести месяцев пчелы находятся в ульях и не развиваются. В это время самки клеща находятся на теле насекомых и питаются за счет их гемолимфы.

В конце февраля и до начала апреля в семьях пчел матка начинает откладывать яиц. С появлением пчелиного расплода самки клещей проникают в соты и на куколках пчел начинают откладывать яичек.

В это время необходимо провести обработку семей против варроатоза следующими препаратами: варопласт, вародез, бипин и бивар, также надо обеспечить пчел водой. Повторную обработку пчел против варроатоза нужно провести с 10-го апреля до 5-го мая.

Дальнейшая развития семей пчел сопровождается обильным появлением расплода пчел, который начинается с 6 го и продолжается до 20 го июня, у пчел заметно увеличивается способность воскостроения. Самки клещи для паразитирования в большей степени предпочитают трутовый расплод.

Поэтому с профилактической целью против варротоза в это период необходимо применять рамки-ловушки. Последние пустые гнездовые рамки без натянутой проволоки и вощины. Рамки-ловушки нужно размещать в центр гнезда. В течение двух недель на них появляется закрытый трутовый расплод. Рамки нужно удалять, вырезать соты с трутневым расплодом и растопить на воск.

Следующее противоварроатозное мероприятие нужно проводить после главной взятки и откачки меда, это с 5-го по 30-ое августа, что связанно с отсутствием меда, резким снижением количества расплода, и перехода клещей на взрослых особе пчел. В этот период обработку семей можно проводить препаратами танис и бипин.

В семьях с 30-го августа по 30-ое сентября — до выхода последнего расплода начинается образование клуба, вначале только в холодное ночное время, а затем и дневное время суток. В этот период проводят последние лечебно — профилактические мероприятия против варроатоза. Для этого нужно использовать варопласт и общеукрепляющий препарат САФ.

Цикл развития

Клещи размножаются на пчелином и трутневом расплодах. Самка после питания проникает в пчелиные и трутневые ячейки, где откладывает беловатые яйца размером 0,5 — 0,6 мм: в пчелиные ячейки 4 — 5, в трутневые — 6 — 7.

Через сутки выходит протонимфа, которая превращается в дейтонимфу и имаго. Цикл развития самки длится 5 — 6, самца – 6 — 7 дней. Самки живут летом 2 — 3, зимой – 6 — 8 мес.

Каждая стадия клеща питается гемолимфой пчелы. Они хорошо видны на теле пчел, особенно на белом фоне пчелиных и трутневых куколок.

Способы борьбы с варратозом

В настоящий период на рынке средств борьбы с эктопаразитом представлено достаточное количество лекарственных средств, но ни одно из них не обеспечивает полное освобождение пчелиных семей от клещей, кроме того, часто применяемые ветпрепараты способствуют формированию резистентных популяций возбудителя, в связи с чем необходим регулярный поиск экологически безопасных, удобных в применении ветеринарных препаратов, направленных на создание различных композиций акарицидов, препятствующих развитию резистентности у клеща варроа к действующим веществам.

Для борьбы с данным заболеванием применяют акарицидные химические вещества, подразделяющиеся на восемь групп по действующим веществам:

- амитраз (апитак, амипол-Т, биовар, бипин, бипин-Т, варроадез, тэда и др.);

- флувалинат (апифит, бивароол, ветфор, ПАК-750, фумисан и др.);

- флуметрин (байварол, варостоп);

- бромпропилат (акарасан, полисан);

- акринатрин (габон РА-92);

- кумафос (перицин, апипротект, варрооль);

- фенотизин (фенотиазин, варроксан, варрофен);

- органические карбоновые кислоты — щавелевая, муравьиная, молочная.

Немаловажным моментом является и то, что в последнее время появились данные о развитии устойчивости клещей Варроа к химическим средствам борьбы. В силу этого ученые многих стран предпринимают попытки изыскания новых альтернативных методов борьбы с этим заболеванием. К таким методам, прежде всего, относится использование грибов Metarhizium anisopliae и Beauveria bassiana.

Возможно ли избавиться от паразита клеща “Варроа Якобсона” или нет

Мой ответ — нет, но на сегодняшнем этапе развития пчеловодства. Надеюсь, что в будущем клеща “Варроа Якобсона” на пчеле не будет.

Приведу аналогию. Чума средневековья исчезла как эпидемия. Почему?

Люди стали просвещеннее, а главное, гигиена на каждом шагу человека.

Вторая аналогия туберкулез. Болезнь социальная от недоедания, недопоступления в человеческий организм всех необходимых веществ.

Туберкулез вернулся в Украину, а дураки — реформаторы медицины не о гражданах своей страны заботятся, а о себе любимых. Деньги на COVID — 19 пущены в Украине на серые схемы отмывания.

Отмывают успешно.

Обработка пчелосемей озоном

Способ борьбы с варроатозом, заключающийся в обработке пчел биологически активным газообразным веществом, отличающийся тем, что в качестве биологически активного газообразного вещества используют озоновоздушную смесь с концентрацией озона в воздухе, подаваемом в улей от 500 до 2000 мг/м3, со временем обработки от 20 до 120 мин, обрабатывают четырехкратно с интервалом до 7 дней.

| Концентрация озона, мг/м3 | Индекс встречаемости клещей Варроа на пчелах До обработки, % | Индекс встречаемости клещей Варроа на пчелах После обработки, % | Эффективность обработки, % |

| 0 | 19,5 | 19,75 | 0 |

| 500 | 19,25 | 14,5 | 24,6 |

| 750 | 18,75 | 10,4 | 44,5 |

| 1000 | 19,5 | 7,5 | 61,5 |

| 1250 | 20,25 | 6,3 | 69,6 |

| 1500 | 19,75 | 4,2 | 78,7 |

| 1750 | 19,25 | 2,75 | 85,7 |

| 2000 | 18,75 | 1,15 | 93,8 |

После проведенной четырехкратной обработки опытные и контрольные семьи пчел осмотрели на наличие клинических признаков заболевания по параметру степени заклещеванности. Результаты контрольного осмотра опытных семей свидетельствовали об выздоровлении, что было также подтверждено лабораторными исследования ми.

Состоя ние контрольных семей, не подвергавшихся лечебным обработкам, за время испытаний не улучшилось.

При изучении воздействия озона на возбудителя варроатоза установлено, что озон вызывает ожег слизистых оболочек присосок клещей, в результате чего они теря ют способность удерживаться на пчелах, осыпаются на дно улья и погибают от голода.

За время проведения эксперимента отрицательного воздействия на жизнедея тельность пчелиных семей не выя влено. Визуальных изменения в поведении пчел за время обработки не обнаружено.

Согласно проведенным лабораторным анализам отрицательного влияния озонообработки на продукты пчеловодства не обнаружено, что говорит о экологической чистоте данного способа обработки.

Эпилог

Закончился пчеловодный сезон 2022 — 2022 годов. Пора подводить итоги. Сдан мед по цене 43 грн. за 1 кг. Возможно, цена на мед будет расти. Но в кармане деньги, и они также могут приносить прибыль.

Предлагаю фирме, которая приняла у меня и других пчеловодов мед, прокомментировать эту статью и в комментариях оставить свои координаты.

Это бесплатно.

А если захотят платно, то пожалуйста, выходите на меня — я напишу о вас статью.

Думайте и решайте.

На 16.11.2020 года на точке №1 осталось 12 (двенадцать), а на точке №2 — 7 (семь) пчелосемей.

Все фото я пронумеровал. Пчеловоды в своих комментариях могут по каждому снимку.

Будут вопросы — задавайте, товарищи пчеловоды. С уважением, ваш солдат.

Специальные улей для борьбы с варроатозом

Улей для лечения пчел от варроатоза, имеющий по меньшей мере один корпус с летками на передней и боковой стенках, в котором расположены сотовые рамки для пчел и для приманивания самок клеща варроа, причем рамки для приманивания клеща размещаются непосредственно около летка в боковой стенке, отличающийся тем, что корпус улья имеет увеличенное на 1/3 его величины подгнездовое пространство, а ловушкой для клеща служит поддон, который устанавливается и удаляется через подвижную задвижку.

Улей состоит из крышы 1, подкрышника 2, корпуса 3, подвижной задвижки 4, трутневой соты 5, подгнездового пространства 6, летков 7.

Предлагаемая полезная модель позволяет повысить эффективность подавления роста генерации новых поколений клеща в семье пчел. Это достигается тем, что улей имеет увеличенное на 1/3 величины корпуса подгнездовое пространство, в котором пчелам предоставляется возможность строить трутневые соты, являющиеся эффективной приманкой для самок клеща варроа, а ловушкой для клеща служит специальный поддон, который устанавливается и удаляется через подвижную задвижку.

Профилактика

Из-за повсеместной распространенности варроатоза необходимо прибегать к профилактическим мерам. Профилактику следует начинать еще с момента планирования пасеки. Снизить вероятность заражения клещом можно, если разместить ее в месте произрастания определенных растений. К ним относят:

- багульник;

- бархатцы;

- боярышник;

- бузину;

- грецкий орех;

- душицу;

- дягиль;

- кориандр;

- крапиву;

- лаванду;

- можжевельник;

- мяту;

- пижму;

- полынь;

- тимьян;

- чистотел.

Помимо размещения пасек в местах с определенной растительностью, следует правильно организовать ульи. Они должны отвечать следующим требованиям:

- Место для установки ульев должно хорошо освещаться солнцем.

- Высота до земли должна составлять 0,25 м.

- В самом улье следует организовать противоварроатозное дно, на которое кладут специальную сетку. Весь сор будет попадать на нее. Периодически сетку надо чистить.

В целях профилактики варроатоза нужно объединять слабые пчелосемьи. Пчел необходимо периодически загружать работой по строительству сот. Для этого в улей устанавливают рамки с вощиной.

Чтобы исключить лавинообразное нарастание численности паразитов во время взятка, периодически частично изымают трутневой расплод. Избавлять надо от той части, которая расположена на отстроечных рамках, которые изначально пустые или укороченные.

На разных периодах биологического развития пчелиные семьи нужно укреплять, чтобы повысить их сопротивляемость паразитам. С этой целью насекомым дают подкормки, в которые добавляют профилактические агенты. Они представлены солями кобальта, акарицидами, БАДами.

Для профилактики используют также специальные полоски, пропитанные акарицидами. Их можно оставить в семье на зимний период, чтобы предотвратить весеннюю вспышку заклещеванности.

Варроатоз – крайне неприятное и опасное явление. Полностью избавиться от него не удастся. Лечение подразумевает использование различных методов, но лучше применять их в комплексе. Важно проводить профилактические работы, чтобы снизить риск распространения болезни.

0

0

Копировать ссылку

Щавелевая кислота при варроатозе

Домацкий А.Н., Домацкая Т.Ф. Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии — филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, г. Тюмень, Россия

Аннотация

Проведено изучение эффективности щавелевой кислоты при варроатозе в позднеосенний период на 20 пчелиных семьях пасеки, расположенной на Юге Тюменской области. Безрасплодные семьи обработаны однократно водно-сахарным раствором (1:1), содержащим 3.2% препарата, методом поливания пчёл в межрамочных пространствах в объёме 5 мл на улочку. Установлено, что в результате обработки численность клещей варроа в опытных семьях снизилась на 89.1±1.9% (85.6-92.3%,). Максимальная гибель эктопаразитов в опытных семьях наблюдалась в течение первых двух суток после лечения. В контрольных группах смертность клещей в период наблюдения соответствовала 10.1 ±0.9% и 10.5±0.7 % соответственно. Для получения более объективных данных по препарату необходимы дополнительные исследования, касающиеся эффективности различных концентраций щавелевой кислоты, их влияния на физиологическое состояние пчелиных семей, зимовку пчёл и наличие остатков в продуктах пчеловодства.

Введение

Клещ Varroa destructor (Anderson and Trueman, 2000) является облигатным паразитом медоносной пчелы Apis mellifera L. Возбудитель круглогодично паразитирует в пчелиной семье, питаясь гемолимфой личинок, куколок и взрослых особей, вызывая ослабление и гибель пчелиных семей в случае отсутствия лечебных мероприятий. Кроме этого, клещ является переносчиком многих возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций, способствуя возникновению смешанных заболеваний пчелиных семей.

Применяемые лекарственные средства для лечения пчёл при варроатозе достаточно эффективны и позволяют минимизировать численность эктопаразита в их семьях. Однако отмечено, что у клеща варроа наблюдается развитие резистентности к большинству акарицидов, содержащих в качестве действующих веществ амитраз, кумафос, флувалинат, флуметрин, которые также накапливаются в продуктах пчеловодства, в связи с чем во многих странах мира изучены и предложены для борьбы с варроатозом муравьиная и щавелевая кислоты.

В СССР первые испытания щавелевой кислоты при варроатозе проведены в Закарпатье (Украина). Изучение применения 2%-ной щавелевой кислоты в различные сезоны года методом опрыскивания сотов в ульях показало, что наиболее эффективным способом является одно-двукратная обработка пчелиных семей в позднеосенний период при отсутствии расплода в семьях (1). Во ВНИИ экспериментальной ветеринарии (г. Москва) в лабораторных и пасечных условиях испытана акарицидная активность щавелевой кислоты в следующих формах: скармливание с сахарным сиропом, использование паров водного раствора и кристаллов при естественном испарении (фумигация); применение аэрозолей, полученных при сжигании акарицида, использование 2%-ного водного раствора на пчёлах в садках, на сотах, в межрамочных пространствах, поливание пчёл в улочках.

Установлено, что наибольшей акарицид- ной активностью обладал 2%-ный водный раствор щавелевой кислоты, используемый методом опрыскивания пчёл на рамках в дозе 10-12 мл. Эффективность его на безрасплодных отводках при температуре воздуха 27-29°С составляла 88,4±5,3%. Осыпь клещей через сутки после обработки соответствовала 60,3±4,9%. Подавляющее большинство паразитов осыпалось в течение 2-3 дней после первой обработки. Повторное опрыскивание повышало терапевтический эффект до 94,8±4.5%. Эффективность однократной обработки семей в позднеосенний период при температуре 3-11° С составляла 98,4±0,6% (2).

В 1990 году в СССР щавелевая кислота была официально зарегистрирована для лечения пчелиных семей при варроатозе в виде 2%-ного водного раствора, применяемого путём опрыскивания пчёл из расчёта 10-12 мл на рамку однократно весной после облёта и двукратно после окончания медосбора с интервалом 10 дней при температуре 16°С, а также испарения препарата в специальном устройстве из расчёта 2 г на 12 рамочный улей двукратно весной и осенью с интервалом 7-12 дней при температуре 14°С (3). С появлением на российском рынке акарицидов на основе флувалината, флуметрина и амитраза исследования по щавелевой кислоте были сокращены, что привело к отсутствию объективных данных по эффективности препарата в различных природно-климатических условиях России, в частности, Урала и Западной Сибири. В связи с этим целью наших исследований явилось изучение акарицидной активности щавелевой кислоты при варроатозе в Тюменской области.

Методика исследований

Исследования проводили на Юге Тюменской области. Для изучения акарицидной эффективности щавелевой кислоты при варроатозе в осенний период нами проведен опыт на безрасплодных пчелиных семьях. Пчёл содержали в однокорпусных двенадцатирамочных ульях со съёмными доньями. Для этого пчелиные семьи поделили на 3 группы (опытную — 10 семей и 2 контрольные по 5 семей в каждой).Сила семей составляла 10-12 рамок.

Для обработки пчелиных семей опытной группы рабочий раствор готовили следующим образом: 1 кг сахара смешивали с 1 л воды до полного растворения, затем добавляли 75 г дигидрата щавелевой кислоты (4). Полученным раствором, содержащим 3.2% кислоты, однократно поливали пчёл в межрамочные пространства в объёме 5 мл на улочку. Семьи первой контрольной группы обрабатывали аналогичным образом сахарным сиропом без препарата, вторую контрольную группу не лечили.

Учёт погибших клещей вели ежедневно во всех группах в течение 5 дней после обработки, для чего на дно ульев помещали листы ламинированного картона, которые вынимали и подсчитывали число отпавших эктопаразитов. После этого опытные и контрольные семьи были обработаны двукратно бипином (12,5% к.э. амитраза). Для этого 1 мл концентрата смешивали с 2 л воды, полученной водной эмульсией обрабатывали семьи путём поливания пчёл в межрамочные пространства в объёме 10 мл на улочку двукратно с интервалом 24 часа согласно инструкции по применению препарата. Среднесуточная температура воздуха составляла 13.9°С. Исследования проводили в последней декаде сентября. Эффективность лечения определяли по формуле:

- где Э — эффективность обработки пчелиных семей, %;

- А — число погибших клещей после обработки пчелиных семей щавелевой кислотой; В — число погибших клещей после обработки щавелевой кислотой и бипином.

Полученные данные анализировали с помощью статпрограммы ANOVA.

Результаты исследований и обсуждение

Как показали исследования, эффективность однократной обработки безрасплодных пчелиных семей 3.2%-ной щавелевой кислотой путём поливания пчёл в межрамочные пространства в объёме 5 мл на улочку составила 89.1±1.9% (85.6-92.3%). При этом максимальная гибель клещей в семьях наблюдалась в течение первых двух суток после лечения. В контрольных группах смертность клещей в период наблюдения соответствовала 10.1±0.9% и 10.5±0.7% соответственно. Результаты исследований представлены в таблице. При осмотре пчелиных семей опытных и контрольных групп после обработки погибших маток не обнаружено.

Результаты наших исследований согласуются с данными, полученными в Тюменской области при однократной обработке 6 безрасплодных пчелиных семеи в позднеосеннии период при температуре 7 С методом поливания пчел водно-сахарным раствором, содержащим 3.2% кислоты, в дозе 5 мл на улочку. Эффективность лечения составила 84,7±4,3% (5).

Как показывает анализ литературных данных, в России исследования акарицидной активности щавелевой кислоты проведены, в основном, при применении препарата методом опрыскивания сотов (2,6,7). Исследования, проведённые в европейских странах (Финляндия, Германия, Италия, Норвегия, Швеция и Швейцария) и Канаде по выявлению эффективности различных концентраций щавелевой кислоты (2,1%, 3,2% и 4,2%) показали, что сахарные растворы, содержащие 4,2% препарата, являются наиболее эффективными: при введении в соответствии с протоколом они дают среднюю смертность клещей варроа от 90,3% до 97,8%. Тем не менее, в ряде испытаний 3,2%-ный раствор кислоты показал аналогичные результаты (8,9), что также совпадает с результатами наших исследований. Высокая акарицидная активность при варроатозе и экологическая безопасность щавелевой кислоты подтверждены исследованиями в других странах (10,11,12). Таким образом, полученные нами экспериментальные данные соответствуют результатам исследований других авторов.

Выводы

В результате проведённых нами предварительных исследований выявлено, что в условиях Юга Тюменской области эффективность однократной обработки безрасплод- ных пчелиных семей при варроатозе в позднеосенний период 3.2%-ным водно-сахарным раствором (1:1) щавелевой кислоты, применяемой методом поливания пчёл в межрамочные пространства в объёме 5 мл на улочку, составила 89.1±1.9%. Для получения более объективных данных по препарату необходимы дополнительные исследования, касающиеся эффективности различных концентраций щавелевой кислоты, их влияния на физиологическое состояние пчелиных семей, зимовку пчёл и наличие остатков в продуктах пчеловодства.

Симптомы

Основной признак этого заболевания – пчелы и трутни, имеющие дефекты в развитии.

Они могут быть выражены:

- отсутствием крыльев;

- рудиментарными, искривленными крыльями;

- отсутствием лапок.

Для обнаружения заболевания иногда достаточно осмотреть боковую часть брюшка и головогрудь рядом с креплением крыльев. На этих местах можно увидеть овальные бляшки светло- или темно-коричневого цвета.

Размер бляшек составляет примерно 1,5 на 2 мм. Эти бляшки являются взрослыми самками клеща.

Когда варроатоз переходит на позднюю стадию, его признаком является пестрота расплода. Около улья в большом количестве обнаруживаются мертвые пчелы, личинки, куколки, трутни.

Их выкидывают живые особи во время приборки. Если рассмотреть личинок, то заболевание можно выявить по желтому цвету и гниению.

Чтобы подтвердить варроатоз, нужно несколько живых пчел поместить в прозрачный короб из пластика, чтобы они могли разместиться в нем в один слой. Это позволяет провести целенаправленный осмотр.

Клеща можно обнаружить не только на пчелах, но и в улье. Для этого нужно осмотреть съемные поддоны, точнее ульевой сор в них. Среди него могут быть самки клеща, причем как подвижные, так и неподвижные.

Можно вскрыть ячейки сот, где запечатан расплод. Если семья поражена варроатозом, то самки клеща будут на куколках – на белых телах легко заметить характерные бляшки.

Паразит поражает весь расплод, но в большей степени страдают будущие трутни по сравнению с рабочими пчелами. Этот фактор позволяет диагностировать заболевание, контролировать численность клеща и скорость роста его поражения семьи.

Чтобы оценить количественное поражение клещом, нужно отобрать в центре гнезда несколько десятков живых насекомых, заварить их крутым кипятком и добавить ложку соды (можно заменить стиральным порошком).

После этого происходит отделение мертвых паразитов от насекомых. Подсчитав количество и тех, и других, можно оценить степень поражения в процентном соотношении.

Для определения степени заклещеванности оценивают 100 пчел и 100 ячеек расплода. Брать их следует в середине гнезда. Если обнаружено менее 2 паразитов, то заклещеванность слабая, 2-4 клеща – средняя, более 4 особей – сильная.

Если степень поражения слабая или средняя, то пасеку называют условно-благополучной.

Использование электрических полей для борьбы с варроатозом пчел

Проанализирован тепловой метод воздействия на пораженных пчел и сделан вывод о перспективности его реализации в сочетании с применением внешних электрических полей. На основе анализа селективного влияния сверхвысокочастотного электромагнитного поля на объекты разных геометрических размеров показана возможность достижения избирательного эффекта при нагреве пчел и клещей. С учетом фактических размеров обрабатываемых объектов определено, что максимальная селективность воздействия достигается при частоте поля 22…25 ГГц. Поскольку клещи располагаются на телах пчел, на момент воздействия сверхвысокочастотного электромагнитного поля их необходимо отделить. Для этого предложено использовать второе электрическое поле с частотой 450…550 Гц. Низкочастотное воздействие приводит пчел в состояние повышенной двигательной активности, сопровождающейся временным отделением клещей.

Техническую реализацию способа борьбы с варроатозом предложено осуществлять с применением сверхвысокочастотного генератора, выходные сигналы которого промодулированы низкочастотными колебаниями по амплитуде.

Воздействие низкочастотной составляющей электрического поля амплитудно-модулированного сигнала частотой 450…550 Гц вызывает быстрое повышение двигательной активности пчел, а последующее уничтожение клещей достигается влиянием высокочастотной составляющей. Экспериментально установлено отсутствие отрицательных последствий при воздействии на пчел энергией электрического поля в течение 10…15 минут.

При многократном повторении обработки эффект привыкания не наблюдался. Описанный способ может быть использован для борьбы с другими клещевыми болезнями пчел.

Для эффективной борьбы с варроатозом в новом способе применяются одновременно два электрофизических фактора: низкочастотная составляющая электрического поля (с частотой 450…550 Гц) и высокочастотная составляющая (с частотой 22,7…25,5 ГГц). При этом напряженность электрического поля не должна превышать 200 В/см и находиться в диапазоне 50…180 В/см. Энергия низкочастотного (низкочастотной составляющей) поля возбуждает пчел, повышает их двигательную активность и обусловливает стряхивание клещей, а энергия высокочастотного (высокочастотной составляющей) поля селективно воздействует на клещей, вызывая их интенсивный нагрев и гибель.

Поражённые семьи снижают товарную продуктивность.

Для успешной борьбы с болезнями пчел важно проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней, согласно утвержденной инструкции, обеспечить пчелам хорошие условия содержания и кормления. Борьба с клещевыми болезнями обязательно должна быть ежегодной и комплексной.

В виду того, что варроатоз является самым распространенным арахнозом, рассмотрим меры борьбы с ним.

Профилактика. Направлена на сокращение численности паразитов внутри гнезда с использованием биологических методов борьбы, описанных ниже. Из-за дефицита белка в организме пчел, возникающего при варроатозе, необходимо их подкормить белковым кормом и повысить резистентность другими стимуляторами (см. ниже).

Лечение варроатоза

Лечение варроатоза пчёл начинают с термообработки осенью и ранней весной. Температура на улице должна быть между 0 и 12С и при этом не должно быть в гнёздах расплода. Рой можно обрабатывать в любой период, используются отводки. Для лечения заболевания применяют различные химические препараты. Весной можно взять муравьиную кислоту при температуре 14-25С и обработать ею ульи однократно с интервалом в 12 дней. Это делается после массового отлёта пчёл и откачки мёда. Ульи должны быть открытыми, когда вы обрабатываете пчёл. Берут обычные полиэтиленовые крышки с диаметром 9 см, наливают в них кислоту (30 мл) и ставят их внутрь ульев на соторамки. Крышки нужно накрыть картонкой (примерно 10 х 10 см). Мёд, после обработки муравьиной кислотой, можно использовать в пищу.

В данном видео мы покажем один из способов обработки пчел против клеща варроа водным раствором бипина.

Также для лечения варроатоза применяют:

- формицид – для борьбы с клещами. При температуре 12-30С весной. После обработки, как и во время её летки закрывать не надо. В крышки наливают около 35 мл препарата. Весной обработку проводят 2 раза через 12 дней, а осенью однократно. Мёд также можно использовать в пищу;

- санвар – применяют препарат при температуре 8-25С весной, летом и осенью в зависимости от поражения пчёл. Препарат наносят на бумагу, которую затем помещаю в ульи под рамки, летки не закрывают.

- фенотиазин

- варрофен

- фольбокс

- неорон

- тимол

- щавелевую кислоту

Перед тем, как выбрать препарат для лечения варроатоза пчёл, необходимо проконсультироваться со специалистом, который даст подробные инструкции и указания, чтобы лечение было наиболее эффективным и безопасным. Обрабатывая семьи лечебными препаратами, нужно соблюдать технику безопасности и надевать халат, резиновые перчатки, очки и респиратор.

Возбудитель

Возбудитель имеет склеротизированное, сплюснутое в дорсо-вентральном направлении тело. Самка длиной 1-1,8 мм, шириной 1,5-2 мм, коричневого или темно-коричневого цвета, имеет 4 пары шестичленистых конечностей, которые заканчиваются мощными присосками.

На передних конечностях есть набор специальных чувствительных органов — сенсил, в основе которых размещены нервные клетки. Она имеет хорошо развитую систему дыхательных трубок — трахей.

Молодые, не полностью склеротизированные самки двигаются боком. Самец серовато-белого или слабо-желтого цвета, 0,8 — 1 мм длиной и 0,7 — 0,9 мм шириной. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа.

Диагностика

Учитывают эпизоотологические данные, клинические признаки и результаты лабораторного исследования живых пчел и их трупов, а также наличие воско-перговых крошек на дне улья.

Используют специальный прибор, который состоит из сетки, вставленной в стеклянную воронку, закрепленную в штативе. Она соединена с помощью резиновой трубки с короткой стеклянной трубкой такого же диаметра, на конце которой резиновым кольцом зафиксирована марля.

Резиновая трубка имеет зажим.

Пробу пчел помещают в воронку и заливают 1%-м водным раствором стирального порошка, помешивают стеклянной палочкой в течение 3-5 мин. Потом зажим ослабляют и раствор сливают.

Промывают этим или таким же новым раствором пробу 2 — 3 раза, снимают марлю и рассматривают ее на наличие клещей.

Исследование можно проводить непосредственно на пасеке: в тарелку или чашку наливают горячей воды (температура 70 °С) и прибавляют 2 — 3 г стирального порошка.

В этот раствор всыпают пчел или их трупы, помешивая в течение 1-2 мин. Клещи, которые отпали, хорошо заметны на белом фоне.

Варрооз дифференцируют от браулеза, американского и европейского гнильца, парагнильца, мешочковатого расплода, вирусных болезней.